Bien sûr, ça fait déjà quelques années que l’équipage de ton rallye clissonnais a de franches allures de quinquas en goguette, mais enfin cette fois-ci tu y es passé toi aussi, ce qui rend le déni d’autant moins envisageable. Avec le demi-siècle vient l’envie de célébrer, aussi le groupe est-il cette fois étendu à pas mal de nouveaux dont plusieurs accusent eux aussi 50 piges tout rond sur la balance. Et puis demeure sous-jacente la question de l’épreuve d’endurance, une année où – contrairement à la précédente – les conditions climatiques seront réunies pour une fusion bonbons-papier longue de quatre jours pleins. Faut-il adapter le tempo au vieillissement de ton châssis ou persister dans le glorieux jusqu’auboutisme des marathoniens du festoche, comme en 2024 ?

Le dilemme est crucial à l’heure d’atteindre Clisson – Val de moine le jeudi après-midi, à peu près remis d’une veillée d’armes où fut consommée, comme de juste, la gnôle prévue jusqu’au dimanche. Autant valider une cinquième décennie ne t’a pas beaucoup changé, enfin tu te raccroches à cette idée, autant le site lui-même s’avère transformé. Des barrières guident le flux de festivaliers à travers une entrée méconnaissable, entre le presque chic « Hellcity Brewpub & restaurant » érigé sur les ruines de l’ancien Louxor, l’arche monumentale en forme de guitare où stationne désormais la Gardienne des enfers apparue l’an passé, une aire de jeux pour minots bizarrement installée au seuil de Hellcity et surtout l’affichage « Hellfest Festival Park » visible depuis le rond-point qui encapsule l’actuel esprit du lieu. N’en déplaise aux nostalgiques des trois tentes plantées au fond d’un champ, l’ambition des patrons du Hellfest est bien d’en faire une « expérience » constamment enrichie de nouveaux investissements. Et pour ladite expérience, on se bouscule : la foule est déjà dense à guetter l’ouverture des portes de la Cathédrale, l’occasion de rôtir un peu au soleil. Avant d’aller t’y mêler, tu croises une dame gueulant « Je suis en examen, rappelez mardi » dans son portable, une escouade de gendarmes tout sourire, un groupe en capes rouges siglées « Cap’tain Rouflaquettes », un set de death metal français bien courroucé sur la Hellstage… puis c’est l’attente, un poil longue pour aller attraper Tar Pond en premier concert sur la Valley, comme tu l’escomptais, mais immanquablement épicée par les oripeaux de tes voisins, une robe de chambre « Arthur luxure », un T-shirt « Smoke meat every day », un autre « I love boobs and video games », une tenue cradingue de taulard barrée d’un appétissant « Free hugs » voire un bob jaune frappé d’un éloquent « CUNT ». Rien que de très habituel, en somme.

C’est à distance respectable de la Mainstage 1 que tes amis et toi vous dérouillez les portugaises à l’écoute de Skindred, dont la participation au Warm-up tour a possiblement renforcé la popularité du jour. « Kill the power » rugit Benji Webbe, toutes dreadlocks dehors, parce que le monde va mal. Reste que le bonhomme en impose ; pour l’heure il garde son haut-de-forme et son cuir blanc à franges sur le dos. Le rap metal des Gallois dégouline du groove qu’on leur connaît ; il est ponctué par de roublards extraits de Walk ou Jump, forcément prisés des festivaliers en train de se chauffer. Parfois mâtiné de reggae, le son proposé s’avère plus mélodique qu’agressif. En efficace moniteur de Pilates, Webbe fait le travail, obtenant que « Everybody get down » puis saute sur place, avant de reprendre un clapping en rythme. Le Québec remporte le prix attribué au premier drapeau qui te gâche la vue. Devant toi, les porteurs d’un T-shirt « Satan is gay » et d’un bob rose orné du portrait de Nicolas Cage apprécient. À propos d’ornementation, la photo de Roger Moore en James Bond sur la grosse caisse d’Arya Goggin a une classe certaine. Sur un dernier titre très raggamuffin, il est demandé à la foule d’ôter son haut pour le faire tourner, un point « Patrick Sébastien » déjà atteint par Machine Head l’an passé. Il te faut toutefois reconnaître que la mise en jambes fut efficace.

Le très imposant Taylor Barber, frontman des Seven Hours after Violet qui prennent le relais en Mainstage 2, serait moins crédible que Benji Webbe en moniteur de Pilates. On l’imaginerait presque entonner Somewhere over the rainbow armé d’un ukulélé. Du peu que tu saches de ce groupe de metal alternatif, il s’agit d’un projet du chauve et remuant bassiste de System of a Down, Shavo Odadjian. Dans ce que tu ne sais pas encore à l’heure du concert, l’un des deux guitaristes fut finaliste d’une édition américaine de la Nouvelle Star. Alors que la proposition musicale te semble confuse, deux phénomènes altèrent ta perception. D’une, ça sent très fort la beuh, et de deux pas mal de tes voisins ne sont manifestement pas là pour cueillir le muguet : ça castagne sévère tout coude dehors, voire ça joue de la balayette, en particulier un pénible teigneux pourtant déguisé en Petite Sirène. Ho les gars, la Warzone, c’est au fond à droite. Les bribes sonores que tu parviens vaguement à analyser en évitant les chamailleurs évoquent un bordel voisin de SOAD, en plus heavy et moins inspiré, ce qui n’empêche pas une jeunette à bob OBUT et un moustachu en marcel façon Tom Jones – les mailles sont larges – qui brandit une hampe à tête de licorne de s’éclater dans le pit. Tiens, on alterne avec des séquences plus calmes et des refrains quasi disco, puis Taylor Barber étonne dans un registre guttural. La perte de repères est à peu près totale. Un type coiffé d’une crête en kilt et caleçon à canards jaunes demande un peu d’aide pour slammer. Son T-shirt proclame « Nazi lives don’t matter ». Disons que c’est plus limpide que du Seven hours after Violet.

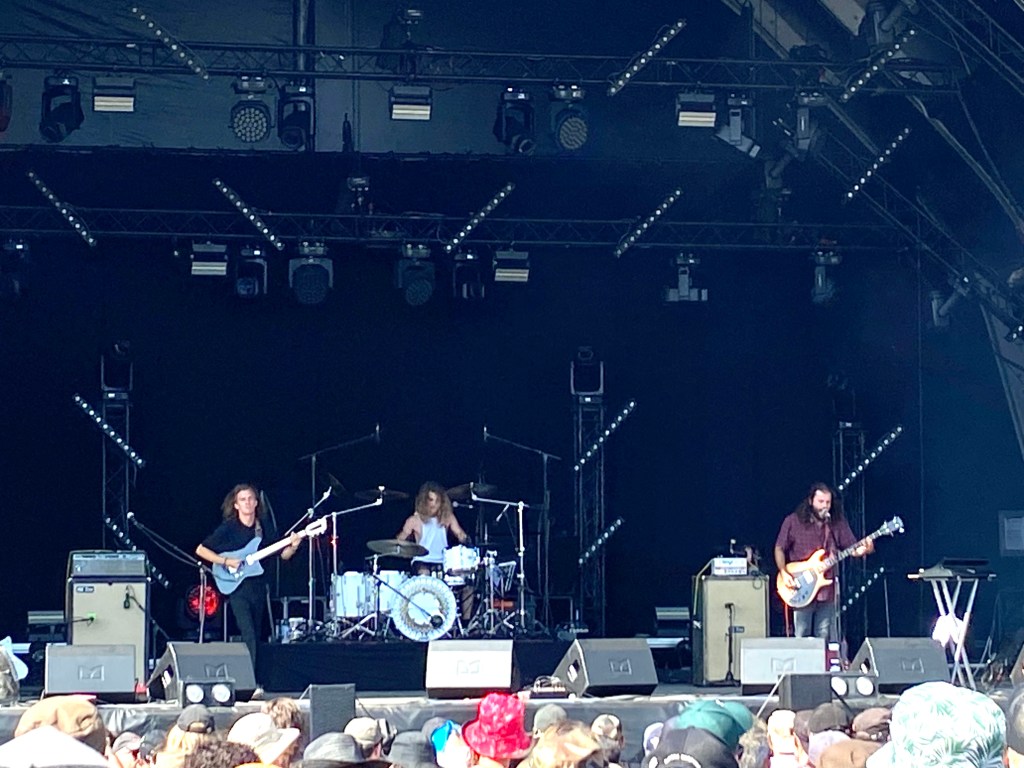

Il est temps de faire découvrir Valley à tes potes béotiens : va s’y produire Slomosa, un groupe dont tu attends le retour depuis leur prestation très à ton goût de l’édition 2022. Tu n’es d’ailleurs pas le seul, à en juger par la foule très dense ondulant dans la fournaise au son du desert rock planant et fuzzy des Norvégiens. Le chanteur et guitariste rythmique à afro luxuriante Benjamin Berdous, chemise ouverte et Puma noires, fait l’effort de présenter son groupe en français, avant de constater non sans raison « There are so many fucking people here ». Il insistera dans la langue de Bernie Bonvoisin en invitant Trump, Netanyahu et Marine Le Pen à une gratification buccale. Un copain te glisse qu’il aurait la tête d’Adam Sandler, un rappel que votre équipée ne rajeunit pas – en tout cas au plan ophtalmologique. En revanche, deux Vincent Macaigne assurent bien batterie et guitare lead. Présente dans le mix, la bassiste Marie Moe accompagne Berdous au micro ; elle n’est pas non plus désagréable à contempler. Même quand les riffs s’énervent, Slomosa laisse une impression de douceur. Un mosh pit guère violent s’esquisse d’ailleurs sur le dernier titre. Les amis sont contents : ce set-là est un franc succès.

Il est temps de leur faire découvrir un tout autre décor, à savoir la pénombre propice au désespoir régnant sous la Temple. Vêtus de noir, les Hongrois de Thy Catafalque souscrivent d’ailleurs au dress code de l’endroit. Pour introduire ce concert de metal réputé avant-gardiste – pensez donc, le bassiste joue de la cinq cordes -, des nappes de synthé posent une ambiance recueillie, puis démarre un black metal passablement pêchu et pesant. Au chant, deux mecs alternent, puis une paire de collègues féminines prennent le relais en voix claire alors le ton se fait plus folk. Les nanas sont avenantes, d’ailleurs ton voisin de devant sort littéralement ses jumelles à chacune de leurs entrées très remarquées. Entre mélopées et chant râpeux, le concert monte en intensité, revenant peu à peu à un metal extrême plus traditionnel. Tout cela reste expérimental, certes, mais sans l’ennui que tu aurait pu redouter.

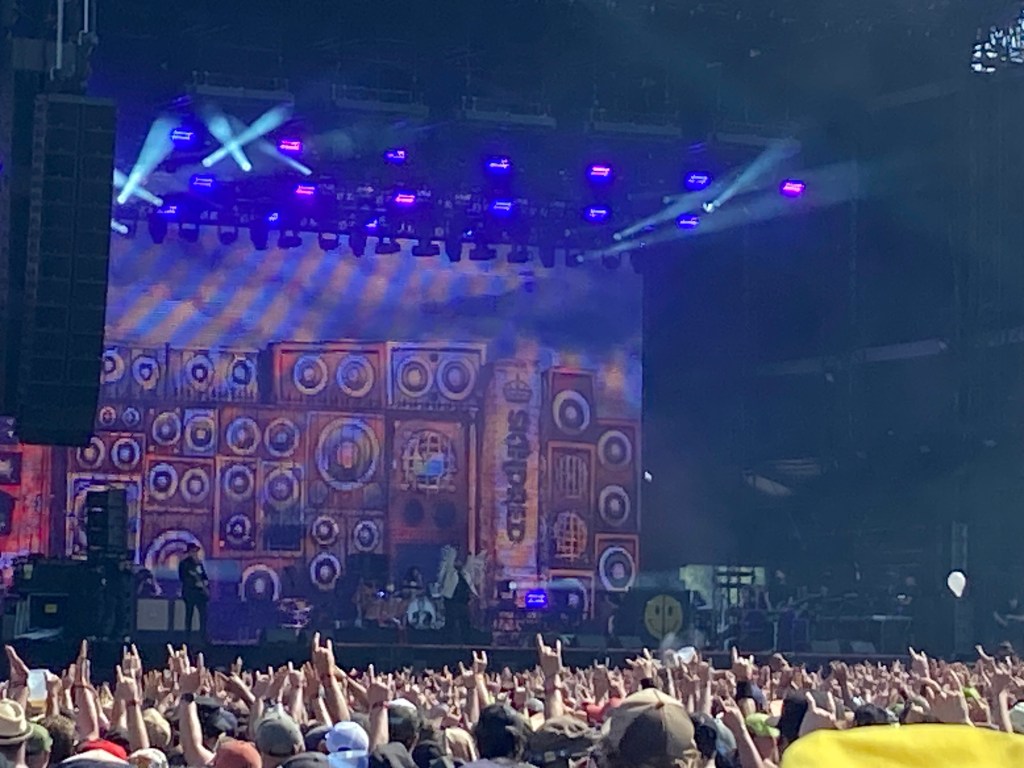

Vous partez vous placer pour Airbourne, possiblement le groupe de plus prévisible du monde. Pourquoi diable ne pas te monter plus aventureux ? Et bien parce que d’une part tous tes camarades ne connaissent pas nécessairement la formule intemporelle des frangins O’Keefe, et que d’autre part le fan d’ACDC en toi ne détestera jamais pas le gros hard rock qu’on voit venir depuis l’horizon. Le concert de Kim Dracula en Mainstage 2 n’est pas tout à fait terminé, l’occasion de regarder en coin l’androgyne blond éponyme achever le sien en Mainstage 2. Devant des musiciens également en costume, le bougre met une fameuse conviction à rapper comme un chat qu’on écorche. C’est n’importe quoi, mais plutôt convaincant. Puis « Gutsy », le titre du dernier album d’Airbourne, apparaît sur l’écran géant du Mainstage 1 sur la musique de Terminator. Devant, un type en veste à patches 100% ACDC sait pourquoi il est venu. Et il y a toujours aussi peu tromperie sur la came, d’ailleurs la foule chante un blues rock fiévreux après l’autre et tape dans les mains, Joel O’Keefe jette des pintes à moitié pleines dans les premiers rangs – on notera l’effort d’innovation, en 2022 c’était des whisky Coca -, on envoie un peu de pyrotechnie et de serpentins histoire de, une authentique autoroute de slammeurs se met en place au milieu du pit et tu te surprends une fois de plus à sourire comme un niais découvrant la branlette. Joel pousse le sens du fan service jusqu’à faire un tour de la fosse à dos de roadie histoire qu’on en fasse de jolies photos. Le batteur Brett Tyrell actionne une sirène de raid aérien, le frontman réapparaît derrière les amplis, et après un hommage collectif à Marshall le final sur Runnin’ Wild fait secouer la tête sans qu’on s’en aperçoive. Binaire, gras et efficace.

On aurait tort de croire que les formules éprouvées iraient de soi au Hellfest : ce qui suit en Warzone n’a pas grand-chose à voir avec du punk à la papa. Deux minots en short, l’un batteur-percussionniste et chanteur, l’autre guitariste-bassiste, servent un brouet punk pop ni complètement horripilant, ni tout à fait captivant. « Il fait froid ! » Disons que le backdrop « Soft cunts » est un peu plus rigolo. Les deux Anglais descendent dans le pit pour un hommage cinématographique : « This is a song written by Keanu Reeves from the perspective of John Wick ». « He dies », spoile-t-on gaiement. Décidément la poilade est de rigueur. Tel Frank Carter l’an passé, voilà que le frontman réclame un mosh pit de filles en prévenant que la chanson durera sept secondes. « Kick the shit of each other in a lovely way! ». Bon, cette dernière punchline t’amuse enfin un peu. Mouais.

« C’est les mêmes réglages que Dire Straits » tente un pote alors que démarre le groupe instrumental helvète de stoner rock progressif Monkey3. Le power trio renforcé d’un claviériste use parfois d’une voix féminine enregistrée. Évidemment l’affaire s’avère un tantinet plus élaborée que Soft Play, notamment les solos aux accents psychédéliques de Boris – chez Monkey3, Monsieur, on n’a pas de nom de famille. On est compétent, toutefois, et c’est rien de le reconnaître, en particulier le bassiste Kevin dont le style tire sur le funky. Il montre la voie dans les passages plus heavy, presque doom, qui rompent la monotonie de l’ensemble. « On n’entend pas le clavier ». C’pas faux. Tout cela demeure très contemplatif, une sorte d’orgasme pour mélomanes sous Temesta, d’ailleurs l’audacieuse slammeuse qui ose s’élancer est tout de suite déviée sur le côté. La question tombe, brutale, d’une voix intérieure si souvent impitoyable : « Tu t’ennuierais pas un peu, garçon ? » Le grand écart entre Airbourne et Monkey3 est à ça de te coûter tes ischio-jambiers. Cruel, un pote ayant opté pour le set moins intello de Till Lidemann en Mainstage 1 dit son enthousiasme sur le Whatsapp collectif. C’est un peu tard que vous vous décidez à lever le camp – d’autres vous ont précédé – pour tenter de le rejoindre : Rise of the Northstar, qui remplace Ultra Vomit, a déjà démarré en Mainstage 2. La vie, la pute.

Voilà qui laisse l’opportunité d’aller se positionner quasiment aux barrières en Warzone. Derrière toi, ça ronchonne : on commence à saisir de quelle épreuve physique il sera question, et oui, on marchera parfois pour pas grand-chose. N’empêche que tu joues un morceau copieux de ta crédibilité comme chien de berger dans le choix de préférer les Suédois The Hellacopters aux titans du nu metal de Korn, prévus d’ici peu en Mainstage 1. À première vue, ces cinq quinquas maigrelets habillés de noir n’en imposent guère, ni ne se trémoussent vraiment sur une scène d’ordinaire dévolue aux pois sauteurs, seulement voilà : leur hard rock en équilibre entre gros riffs et mélodie est parfaitement en place. Ça swingue, ça clique, ça joue dans la zone, et le pit s’anime un chouïa en approbation sans qu’il soit question d’une bagarre de saloon. Vaguement exotiques en un tel lieu, même un ou deux midtempos passent crème. Seule l’utilité profonde du claviériste à l’ample gestuelle de mouette enmazoutée pose question, vu qu’il est inaudible – un copain le trouve « aussi décoratif que celui de Depeche Mode »-, alors que les quatre autres assurent dans une parfaite osmose que le remplacement d’un ampli en plein morceau ne perturbera pas. Pas vraiment metal, mais tellement rock n’roll. Bref, ton honneur est sauf.

C’est maintenant l’heure d’aller saluer en Valley l’ultime passage d’Orange Goblin au Hellfest. Les stakhanovistes londoniens ont décidé de raccrocher après 30 ans d’un stoner rock aussi musclé que leur chanteur Ben Ward, moulé ce soir dans un T-shirt Bolt Thrower indiquant une certaine envie d’en découdre. Orange Goblin, c’est la valeur sûre, le goût puissant à défaut du pur génie, moins filet de bœuf que rumsteak servi saignant. Dans un light show à leur couleur, ils tiennent à marquer le coup, réclamant du circle pit ou pétant du gros solo à la wah wah. Même si le chant rocailleux de Ward gratte un peu les esgourdes, il tient pas mal la note, le costaud. « Je parle français ce soir ! » tente ce sosie de Stone Cold Steve Austin sans donner vraiment suite. À l’énergie, Albion est pardonnée. Certes la performance pâtit de la comparaison avec la diabolique élégance des Hellacopters, un pote te le répète d’ailleurs toutes les 25 secondes, mais enfin quelques traces de cambouis ne gâcheront pas le tableau honorable de cette première journée. D’ailleurs ledit pote finit par concéder que « la batterie est pas mal ». Ouf. L’emballement final, ponctué d’un rare wall of death sur du stoner, achèvera d’emporter le morceau.

Autre colosse et autre style : avec Tony Sylvester de Turbonegro en Warzone, on passe au look motard en bas résille. Le groupe de deathpunk norvégien s’est rendu fameux pour son goût du déguisement – imper en cuir, calot de petit mousse et salopette fermière complètent le tableau – et du joyeux détournement des codes LGBT+, fond de teint et mascara à l’appui. Il ont aussi la réputation de tout déglinguer sur scène, et la voici largement confirmée par la prestation du soir. Car pour ces Village People keupons il ne s’agit pas de se regarder faire les pitres entre 1 et 2 heures du matin : d’abord et avant tout, on joue carré un mélange breveté de heavy metal et de punk, quand bien même Sylvester entretient un rapport gentiment ambigu à son micro et mime sur son guitariste en plein solo une fellation à faire rougir le public du Cap d’Agde. Devait-il vraiment enchaîner sur une périlleuse plaisanterie bilingue à propos de « Clisson » et « clitoris » (gros comme « la huître ») ? Ce n’est pas dit, mais le public achète, comme il kiffe une setlist largement issue d’Apocalypse Dudes, première galette du groupe (dont le délicat Rendezvous with anus) et conclue sur un glorieux I’ve got erection dont le refrain sera repris a cappella par beaucoup lors de la looongue marche vers la sortie du site – si l’entrée relookée a franchement de la gueule, la gestion des flux ne s’en est tout à fait pas vue optimisée.

Étrange conjonction que celle de l’adrénaline et de la vieillerie : en dépit de la fatigue, tu te réveilles à peu près opérationnel après 4 petites heures de sommeil, à moins que la symphonie des ronflements autour de toi n’ait joué un rôle décisif dans ce lever précoce. Toujours est-il que tu fais littéralement l’ouverture de ce vendredi devant les Maralpins de Wormsand en Valley – « Maralpin » pour « originaire des Alpes Maritimes (06) », merci de votre attention. On ne dira jamais assez combien la pinte de 10h30, en prenant du gros son dans une assistance clairsemée par temps clair, transforme en un tournemain tout sujet lambda en putain de roi du monde. Non seulement ces moments-là sont les meilleurs d’un festival, mais en plus le groupe dont il est question n’est même pas mauvais. Le power trio de stoner / sludge dont on dirait le blond batteur sorti d’un groupe de hair metal ne propose pas une tranquille remise en selle : il s’énerve carrément par moments. La caisse claire claque comme un calibre, les riffs pèsent leur mammouth mort, les nappes de synthé enregistrées ajoutent une certaine menace à l’ensemble… de quoi mériter le label « Ami Ricoré ».

En arrivant dans la Warzone voisine, nouvelle pinte en main, tu constates que le groupe annoncé a probablement commencé avant l’heure dite, ce qui colle assez bien avec l’esprit punk oï annoncé. Les Québécois de Béton armé drainent parmi leur public une proportion de keffieh et de cheveux bleus voisine de celle des librairies de ton quartier dans l’est parisien. Finalement le premier morceau faisait partie de la balance : le groupe s’interrompt, et finit tranquillement son installation en fumant des clopes. « Vous êtes prêts ? » demande un frontman peroxydé en improbable ensemble lunettes fumées / pantalon en tergal / chaîne qui brille / chemise Figaret à rayures. En l’absence de réponses négatives, on démarre sur du « Hey ho ». Tiens, c’est vraiment du punk : on tient la rampe côté basse et batterie mais c’est un poil rudimentaire à la gratte. Il est cruel de jouer devant aussi peu de monde quand son fonds de commerce consiste à faire bouger des boules, et cependant le truc fonctionne. Un type bricole ses lunettes tout en remuant dans le pit. Le peroxydé a un vrai jeu de scène, évitant de peu que son fil de micro se prenne dans le matériel. L’accent montréalais rend gouleyant son « On est en tournée présentement en Europe ». Ses dents du bonheur se font très visibles lorsqu’il descend dans le pit des photographes. Nonobstant la dégaine, il te faut lui reconnaître présence et autorité.

Tu n’es pas complètement prêt pour l’expérience qui suit. Devant un logo doré figurant un rat ailé et un backdrop « Castle Rat » façon titraille de nanar d’heroic fantasy, la chanteuse et guitariste Riley Pinkerton discute avec ses équipes en tenue de « repos du guerrier 70s », c’est à dire à peu près à oilpé. Un type maquillé et fagoté comme un black métalleux à pointes – qui s’avèrera le guitariste solo – s’applique à coller la setlist au sol à la bande adhésive ; Riley passe derrière lui pour s’assurer que le travail est bien fait. A-t-on à ce point affaire à une control freak ? Le viking aux fûts et le bassiste affublé d’un masque en bec d’oiseau période peste noire donnent le tempo d’un set qui démarre avec une certaine intensité, entre doom et heavy metal traditionnel, riffs plombés et double kick occasionnel. Tiens, la goule à la guitare arbore une sorte de dentier métallique ; accessoirement il branlote la Flying V avec une certaine compétence. Riley alterne chant et scansion, et tient la note lorsqu’il le faut. Un copain déçu par Hexecutor en Altar débarque et voit la Lumière. Non seulement on te raconte une histoire, mais en plus le show intègre une pantomime théâtrale où il sera question d’un duel entre la rousse à choucroute et le fameux Castle Rat, en l’espèce une brune masquée, également tankée et armée d’une faux. Qu’il s’agisse nécessairement du concert de ce Hellfest 2025 relève alors de l’évidence, et les trois pintes que tu as déjà dans le cornet à midi n’obèrent en aucun cas ton objectivité. Des séquences de heavy blues se glissent agréablement dans une prestation musicale solide à défaut d’être ultra originale. Simplement, on s’en cogne vu le reste du spectacle vivant, soit l’inévitable explication finale entre la belle et la bête. Elle gagne, et en fait non, c’est elle qui gît, le médecin bassiste la ranime et la voilà qui dégobille un sang écarlate… pile sur la setlist, donc sans saloper la scène. Si ce n’est pas de l’art, on se demande bien ce que c’est.

Cette intense matinée appelle une pause. Alors que TNT d’ACDC résonne depuis les Mainstages, tu tentes une première visite au merch Artistes… pour constater que Castle Rat, apparemment en fin de tournée, est dépouillé depuis longtemps des T-shirts à ta taille. « Boire des bières, détruire des villages » proclame l’uniforme choisi par une mignonne petite famille de festivaliers, parents et enfants réunis. Commander une nouvelle pinte de Carlsberg pour humecter ton potato burger te donne l’occasion de discuter avec un bénévole du bar. Apparemment, il vend peu de Grimbergen par 35 degrés à l’ombre. La nouvelle rassure presque. Tu retournes en Valley pour une nouvelle dose de fuzz avec les Suisses de Dirty Sound Magnet. Identiques à celles de ta grande baffe de 2024 assénée par Gozu, les conditions – créneau de 13h le vendredi, soleil de plomb, Valley – te rendent optimiste. Après Wormsand, il s’agit encore d’un power trio, moins agressif et plus résolument psychédélique que les minots français, au look à pique-niquer en bord du canal Saint-Martin. Drapé dans une ample chemise rouge, le gratteux aux faux airs de Cillian Murphy joue d’une bien jolie SG custom, enfin te semble-t-il, mais sa voix accroche un tantinet tes tympans. Voilà qui gâche un peu l’appréciable groove ambiant ; heureusement le mec n’est pas outrageusement bavard. Tu distingues une dose de folk dans la proposition, puis le chanteur forme le A de YMCA avec les bras avant le Y, tout en entonnant une étrange mélopée, un possible hommage à The Hu (programmés plus tard en Mainstage 1). Sans doute y a-t-il beaucoup de sens là-dedans, en tout cas tu apprécies que ça redémarre nerveusement. La gestuelle du batteur rappelle celui du Muppet Show, sa tête évoquant plutôt Guillaume Canet. Tout ça concourt à un set honorable à défaut de révolutionner la Valley, ce qui te décide à poser un cul en solitaire au Bois du Muscadet.

Un copain novice t’a confié avoir eu son moment « Qu’est-ce que je fous là ? » hier pendant Slomosa. Rien que de très normal, lui assuras-tu en rappelant ton expérience de 2018, et le phénomène ne te menace en aucun cas 7 ans plus tard. Cela étant il s’agit de gérer le manque de sommeil, une chaleur de bête et quelques bières au compteur, d’ailleurs un jeune tout proche est répandu sur le ventre, immobile et couvert de poussière, et ses voisins suggèrent peu charitablement qu’il cherche peut-être des truffes tandis qu’on l’enjambe tel un vague obstacle de cross country. Tu pourrais facilement avoir l’âge de son daron. Le tableau te ramène à quelques principes élémentaires en matière de gestion de l’effort long. En bref, la prochaine Carlsberg attendra un peu. Ceux que tu vas maintenant voir en Mainstage 1, Last Train, sont des contemporains du dormeur pulvérulent. Une avancée est érigée devant la scène, sans doute une initiative de Muse, tête d’affiche du soir qui fait jaser depuis des mois. On pourrait aussi s’interroger sur la légitimité au Hellfest du quatuor alsacien. Le type en T-shirt « Dirty douchebag », qui fait présentement l’éloge de Steel Panther à côté de toi sera-t-il conquis par l’indie rock labellisé Inrocks qui vous est promis ? Un « suce ma bite » retentissant à l’entrée des minots diffuse alors un semblant d’inquiétude. Le set commence d’ailleurs fort paisiblement, avant qu’un riff aussi costaud qu’opportun vienne rappeler qu’on n’est pas tout à fait à We love green. Très en avant dans le mix, la basse semble chargée de maintenir cette impression, fût-ce un peu artificiellement. Un air de marche militaire fait place à une mélodie burnée à la Franz Ferdinand tandis que le blond guitariste et chanteur crie carrément. On sent ici un certain attrait pour le gros son de guitare en lui-même. Fait intéressant, les types ne sont pas franchement beaux gosses, vague gage d’authenticité, tout en dégageant un charisme certain. En attendant, les titres sont longs et les structures se font de plus en plus progressives, sans que l’ennui te gagne particulièrement – c’est à noter. Le second guitariste allume une clope.

La foule se montre raisonnablement réceptive à défaut de s’emballer. « C’est notre premier Hellfest, merci du fond du cœur d’être aussi nombreux ». Et polis, avec ça. Bon, les multiples « Hellfest, tous ensemble ! » et « Merci Hellfest » qui suivront ne sont pas complètement nécessaires, cela dit un Bruce Dickinson y met une fréquence comparable. Guitare en main, le blondinet part en slamming, plus ou moins assuré. Les premiers cascadeurs du public lui répondent. Plus sobre, le second gratteux semble en transe. Tu sens d’une manière générale que les gamins saisissent l’importance du moment et ne souhaitent pas particulièrement se louper, entre calcul malin et sincérité. Disons que des jeunes Français envoient du vrai rock à son bien amplifié et que s’en plaindre serait superflu. « On espère que vous avez passé un bon moment », « On en profite pour remercier très fort notre équipe technique », « Prenez soin les uns des autres », le prêchi-prêcha dure un peu mais l’ultime morceau de la setlist, The big picture, s’avère intéressant. Le démarrage est calme, voilà qui est culotté, puis le bazar accélère, part en rythme syncopé, et ralentit à nouveau, carrément atmosphérique. Toujours présent, le ton gras des guitares a valeur de totem d’immunité. Un truc a l’air de s’être passé. Pour un peu, tu dirais « J’ai vu le futur du rock français et il s’appelle Last Train », mais tu te rappelles la somme des efforts que tu déploies au quotidien pour te garder de t’exprimer comme un baltrou.

Dans une Altar bien remplie, Burning Witches propose dans la foulée une formule entre heavy et power metal moins atypique en pareil festival, à ceci près que l’intégralité de la formation suisse est féminine. Église au crépuscule, étoiles à cinq branches, chuchotements impies en introduction, puis ces dames investissent la scène et envoient du plomb. Au chant, Laura Guldemond impose une fameuse présence, manifestement heureuse d’être là. Autour d’elles, ça headbangue sévère ; une blague un rien sexiste sur la valeur ajoutée d’un bon après-shampoing dans l’exercice serait presque appropriée, seulement voilà, plein de groupes de mecs utilisent les mêmes. On pourrait en dire autant des guitares colorées, de la basse dorée aux six cordes verte et violette. En attendant, l’interaction avec le public fonctionne parfaitement. « Are you ready to dance with the devil ? » Pourquoi non, après tout ? À défaut d’une franche originalité, le travail s’accomplit avec force enthousiasme et application. Laura passe un masque à cornes pour le final. Ça aussi, c’est fait.

Il est question d’un autre lineup de filles en Mainstage 1, que vous suivez cette fois à distance faute d’être très informés sur leur pedigree. Trois sœurs mexicaines composent The Warning, formation de Monterrey biberonnée au gros rock mainstream, d’ACDC à Metallica en passant par Queen et Pink Floyd. Ce que leurs compositions cèdent en complexité à celles de Burning Witches se voit largement compensé par un sens prononcé de la mélodie catchy et du refrain fédérateur. D’ailleurs le pit semble apprécier, remuant un minimum sa couenne sur ce rythme 4/4 qui marche comme un doudou. Quand quelques samples viennent lier la sauce, on n’est plus si loin de Linkin Park. Ton voisin en tenue de soubrette est conquis ; sans te rouler par terre pour autant, tu salues ici une vraie bonne prestation. Et puis cette bassiste, tout de même. Passons.

L’après-midi de la Femme se poursuit en Altar sur un ton résolument plus hostile, le thrash tirant vers le death metal des Brésiliennes de Nervosa entendu sur le Warm-up tour. Le set démarre old school, c’est à dire bien dans ta face. Ça sourit moins que chez Burning Witches : la scène réputée dédiée au gros son qui cabosse tient enfin sa promesse, ce qui ravit une abeille brandissant un dragon en peluche dans le pit. Un copain relève le tropisme de ces dames tatouées vers les jeans troués. Toi, tu notes que Prika Amaral sait aussi chanter en voix claire… avant d’envoyer un hurlement des enfers, naturellement. Sa vague ressemblance avec Lorie Pester s’arrête donc là. Le jeu virtuose et très audible de la bassiste claque plus sèchement qu’un email de l’URSSAF. Côté guitariste, on réhabilite avec panache la sangle-cartouchière tout en empilant les solos tranchants, tandis que la batterie dévie rarement d’une cadence de mitrailleuse lourde. C’en est, quoi. Et ce shoot devrait être un poil plus vivifiant, ce qui te fait t’interroger sur ton état de forme.

Heureusement le déplacement n’est guère long jusqu’à Temple, pour découvrir le groupe suédois Månegarm. Le pitch « folk metal » ne t’émoustille pas plus que ça, et cependant le son est plutôt à ton goût d’entrée, tourné vers l’épique, avec un chant doux comme du papier de verre à gros grain. Pas mal, le chien monumental en backdrop. Sans doute est-ce un loup, mais tu préfères les chiens. Une nette odeur de beuh gagne ton spot, guère loin de la scène. Le chanteur et bassiste Erik Jurken Grawsiö se fend d’un tacle inattendu au Midsommar de son pays, qui consiste apparemment à manger du mauvais poisson autour d’un feu de joie. Le set reste entraînant, s’ensuit un fort logique circle pit alors que le double kick de batterie te fait vibrer le squelette. Et là… d’un coup, tu décides d’aller t’allonger sous l’Altar voisine. Et tu t’assoupis, ce qui constitue un précédent au Hellfest. Un jeune type te réveille pour une raison obscure, sans-doute a-t-il surtout envie de socialiser. Tu passes ton chemin, prétextant aller attraper une bière alors que tu vas boire de l’eau.

N’empêche, la poignée de minutes de sommeil t’a vaguement requinqué. D’attaque pour 3 Inches of Blood, tu notes déjà un décor noir et doré presque classieux en pareil contexte. Si la page Wikipédia du groupe canadien indique « power metal« , ce que tu entends d’emblée ressemble plutôt à du thrash, ce qui n’est pas pour te déplaire. Un des guitaristes alterne au chant avec un frontman en veste à patches au timbre aigu. Un tech à la coule en T-shirt tigré vient faire photos et high five avec les fans au premier rang sans que ça semble incommoder le groupe. L’âge et l’allure tranquille des bonshommes au regard du son qu’ils envoient t’évoquent un groupe d’ingénieurs réseaux à la retraite, à moins que ce ne soit la réunion d’un club de Donjons & Dragons 40 ans après. Un circle pit se forme sans avoir besoin d’insister. En émerge un habitué de l’exercice, kilt et torse poil, que tu connais comme ambianceur régulier du festival de Mennecy (91). « Le guitariste hésite entre être Hetfield ou Mustaine » suggère un copain, un peu dans l’hyperbole. Le batteur, lui, fait trembler son kit tout en sachant varier les effets. À tes côtés, un fan chevauche une licorne. À force de breaks brutaux et d’accélérations qui flinguent, l’heure dévolue au set est passée bien vite.

Sur la Mainstage 1, le rendez-vous suivant est une madeleine pour lycéen des années 80-90, ce qui fédère de fait ton groupe de potes. Tambourin en main, vêtu tel un Haré Krishna du côté obscur en baskets montantes, Ian Astbury paraît plutôt en voix. C’est autour de lui que vous trouvez à redire : Billy Duffy à la guitare et Charlie Jones à la basse – ses pompes dorées sont du meilleur effet – ne sont pas exagérément concernés, voire un tantinet blasés. Pilier de l’effort (guère) collectif, Astbury glisse un français de cuisine dans ses interventions. Tout cela groove à peu près, reconnaissons-le, mais l’âme du groupe est restée au vestiaire. C’est ballot, la setlist recelant assez de perles des 80s (Wild flower, Rain, She sells sanctuary) pour ambiancer un public grisonnant. Astbury a beau dégainer les maracas, ledit public reste bien statique ; des problèmes récurrents avec le câble de son micro font du tech qui s’y colle le second membre le plus impliqué sur scène. Un copain assène, définitif : « On dirait du Jean-Louis Aubert ». Allons donc, le concert paraît presque décoller alors que vous venez de décider une migration vers Altar.

Tankard n’est certes pas le plus prestigieux parmi les formations du « Big 4 » du thrash metal allemand, comprenant également Kreator, Sodom et Destruction. C’est aussi le plus rare en France depuis que tu t’intéresses à la question, ce concert de 19h30 étant ainsi ton premier. Là où les homologues du groupe de Francfort font preuve d’un sérieux imperturbable tirant sur le sinistre, Tankard se singularise par sa pointe de fantaisie, tel Anthrax dans le Big 4 américain. Leur créneau, c’est la cuite et la déconne à l’avenant, d’ailleurs le titre « Kings of beer » revendiqué sur le backdrop annonce clairement l’intention. La silhouette d’Andreas « Gerre » Geremia, unique chanteur depuis 1982 à la trogne de Django Edwards, suggère qu’il a approfondi la question houblonnière. D’ailleurs les quatre musiciens ont tous des dégaines bien dans leur jus. « Are you ready for some old school thrash metal ? » Bah tiens. Autre singularité de Tankard, la présence d’une seule guitare dans le quatuor, ce qui n’empêche pas l’ensemble de carburer d’entrée de jeu. On serait presque chez Anvil au plan de l’invincible bonne humeur et du kilométrage, des bases musicales solides en plus. Pendant la poilade, le sobre (!) gratteux Andreas Gutjahr a le bon goût de tenir la baraque. En tout cas le pit est bougrement réceptif, très partant pour la größe fiesta, ja, ja, alors que s’enchaînent les titres fleuris tels que Die with a beer in your hand, Beerbarians ou A girl called Cerveza – sur cette dernière, Andreas danse tel l’ours Baloo avec une fille du public prénommée Flora qu’il fera applaudir. Les structures des titres, Dieu merci, s’avèrent suffisamment variées pour ne pas susciter de lassitude avant la fin. Y retournerais-tu hors festival ? Pas sûr. Était-ce néanmoins un bon moment ? Absolument.

Sans l’intérêt particulier de faire découvrir le groupe à certains de tes copains, dont tu devines pour certains qu’ils seront pas mal clients, tu n’aurais peut-être rempilé à un concert de Trollfest. Si les Norvégiens sont classés en folk metal, on dira que l’intérêt premier de leurs performances live tient moins aux compositions interprétées – le saviez-vous ? les paroles sont en « trollspråk », hybride d’allemand et de norvégien – qu’à l’ambiance obligée de pétaudière décomplexée. D’ailleurs c’est en flamands roses que les zozos apparaissent au son de Carmina Burana. Pour peu qu’on tende l’oreille, ils jouent assez clairement du metal, mais le plaisir des yeux prend vite le pas sur la mélomanie, tous les pires déguisements du festival s’étant nécessairement donné rendez-vous en Temple pour battre le record de queue-leuleu (elle contournera le bar à l’extérieur) de 2019 ou enchaîner slams, paquitos, sautillements coordonnés et autres excentricités qu’on trouverait bien trop beaufs en camping deux étoiles à Six-Fours-les-Plages. Au moins l’effet recherché est-il au rendez-vous : on rigole en regardant Jésus Christ partir en slam, fût-ce par 38 degrés sous tente. D’ailleurs les copains ciblés étaient plutôt clients, forcément.

L’enchaînement avec Exodus en Altar promet une bascule des plus brutales vers un premier degré souverain. Alors que We will rock you résonne en introduction, les familiers des vétérans de la Bay Area savent qu’en termes pugilistiques « rock » signifie aussi « sonner ». Avec le (nouveau) remplacement annoncé de Zetro Souza – aka le Bon Scott du thrash – par Rob Dukes, le set prendra de fait une coloration metal extrême, confirmée par la puissance d’arrêt du Bonded by blood servi chaud en apéritif. Calvitie et gabarit le rapprochant d’un Philippe Etchebest barbu, Dukes a vieilli mais pas sa voix, entre cri de thrasher et growl de death métalleux. Ni sa prestance, d’ailleurs, lui qui arpentera la scène de long en large comme un général inspecte ses troupes, histoire de s’assurer que le pit chicote comme il se doit. Craché par un mur de gros amplis Marshall en sus de la sono d’Altar, le son n’est pas d’une netteté folle. La branlée acoustique donnera l’impression tout le set durant qu’Exodus pousse son matos dans ses derniers retranchements. À ce propos, ça joue vite, plus encore que sur album – ceux qui savent, savent – et dès War is my shepard les techniciens s’affairent pour résoudre en direct force pépins mécaniques. Inutile de préciser que Gary Holt, toujours ceint du mythique T-shirt Kill the Kardashians, déroule des kilomètres de solos à te faire trouver quasi atmosphériques ceux de Slayer trois semaines plus tard.

À partir de là, tes notes ne sont pas très lisibles : la tente est blindée, ça remue sévère et l’air brûlant se fait rare. Fabulous disaster file à 200 à l’heure, le tir de barrage sonore ne faiblit pas sur Deathamphetamine puis Blacklist, le batteur Tom Hunting a décidément bien récupéré de son cancer digestif et tu t’interroges sur tes chances de survie à court terme. Dukes gratte le manche (non) de Holt sur le solo de The beatings will continue, puis annonce « This next song was written 40 years ago. Was any of you around?« . Au moins le prétend-t-on. « That’s fucking cool!« , puis résonne le riff délicat d’un A lesson in violence dantesque qui te fera t’accrocher à ton slip. Après 17 minutes de set en temps subjectif, l’heure est déjà au rappel : Holt démarre Raining Blood avant d’enchaîner sur Toxic Waltz, hymne des mosh pits réussis, l’occasion pour une Prika Amaral souriant comme une môme de venir prêter main forte à ses confrères. Binôme de Gary Holt, Lee Altus fait monter sur scène une très jeune spectatrice pour plaquer trois accords. Un ultime wall of death sur Strike of de beast vient clore comme de juste une performance qui t’aura laissé pantelant mais ravi, dans le style délicat et tout en retenue de Sepultura ici même en 2022.

Il est 22h45 et l’heure est définitivement à la récupération. Ça tombe bien, Muse va commencer. Si tu ne t’es pas joint au chœur des sceptiques à l’annonce de leur présence comme tête d’affiche cette année, après tout les mecs sont d’authentiques rock stars et d’autres choix sont accessibles sur le créneau, tu n’as pas non plus spécialement envie de te les cogner. Tu laisses donc derrière toi les Mainstages qui résonneront bientôt de Supermassive black hole et Uprising, ainsi qu’Altar et Temple, où une foule de jeunes en manque de kitch s’est compactée pour le dwarf metal de Wind Rose, pour retourner vers Valley. On y annonce un événement pour minuit : la reformation, 10 ans après un ultime show ici même, des légendes du stoner rock californien d’Hermano – leur chanteur John Garcia collaborait au sein de Kyuss avec le futur créateur de Queens of the Stone Age, Josh Homme. Sandwich et – dernière – bière en main, tu peux te placer convenablement pour le set. Parmi ceux qui anticipent, un trentenaire passablement fracassé arbore une veste à patches 100% Pantera ; ne possédant le T-shirt de leur dernière tournée que tu portes aujourd’hui, il tente sans succès de le négocier contre rien. Bah, ça fait passer le temps. Devant toi, un gamin porte lui les couleurs de Kyuss ; il est né un certain temps après leur split, vrai message d’espoir pour cette génération diversement appréciée. Un pote remarque à juste titre que le guitariste à lunettes ressemble pas mal à Josh Homme, et que la superbe Rickenbacker de gaucher briquée de frais du bassiste doit aller chercher dans les 5000 balles.

Puis le set démarre, d’abord plus nerveux que planant. John Garcia entre en scène, futal à pinces et chemise en soie, exsudant le swag d’un daron gominé auquel ressembleraient la moitié des enfants du quartier. Et sa voix est intacte, donc magique. Les titres courts s’enchaînent. Pas de décor, light show simple mais élégant, quelques fumigènes rappelant les trips 90s du desert rock, à peine un logo à tête de bélier sur la grosse caisse, le procédé repose essentiellement sur le swing des instrumentistes et la pureté du chant. La façon dont ils se congratulent en fin de set montre combien les mecs ont kiffé ce moment suspendu, c’est à dire au moins autant que toi – donc beaucoup. Peu importe que la Warzone soit blindée pour Sex Pistols & Frank Carter, toi et tes potes vous en passerez bien. Il se confirme que le vendredi est LA journée du Hellfest. Y avoir survécu une fois de plus est gratifiant en soi. La bonne heure d’attente de ses morts pour s’extraire du parking officiel n’y changera rien (ou presque).

À suivre…