Audio :

Ce n’est pas que j’aie honte de considérer la tournée des bistrots, même solitaire, comme une fin en soi. On est vendredi soir, après tout. C’est plutôt que l’occasion est exceptionnelle : me voilà lâché dans Bruxelles. À Montélimar, j’aurais écumé les fabriques de nougat. Ici, ce seront les points d’eau où coule la bière. L’après-midi, sur des conseils avisés, j’ai découvert une librairie digne de ce nom, perdue au milieu des vendeurs de pralines dans le clinquant du Passage royal Saint-Hubert – faut voir les vitrines de Pâques prêtes un 21 février pour comprendre l’enjeu que c’est, en ces contrées.

Bref : la librairie s’appelle Tropismes, et on y trouve quantité d’auteurs locaux. Dont un, Eric Neyrinck, que je connais de Facebook. Un escogriffe barbu en milieu de vie qui s’épanche à longueur de posts sur ses velléités d’écriture. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne juge pas. Son bouquin s’appelle J’ai un projet : devenir fou. 121 pages au format journal de bord. De quoi faire la soirée, quoi. Banco : le livre sera mon camarade de virée. Double shoot de belgitude. Vrai risque qu’il me pousse la houpette de Tintin.

Premier arrêt vers les Halles de Saint-Géry, recommandées par l’auteur lui-même. Rade branché sans excès, jeunes en afterwork, tablées de nanas qui grignotent des tapas, deux ou trois enfants qui s’agitent et font tomber des trucs. À la pression, ce sera une Saint-Hubertus. Elle rappelle la Leffe. Je n’adore pas la Leffe ; là, ça passe. Le joli verre, le soin du mec à la tireuse, le bien-être d’être collé au zinc avec une bière et un bouquin, va savoir.

Neirynck, Eric. Un appartement à Bruxelles centre. Un boulot ni lucratif, ni baisant, souvent à pipeauter son prochain au téléphone. Des tentatives d’écriture en pointillé, jusqu’à un manuscrit de roman, Tu prendras bien un verre avec moi avant de baiser, envoyé à une liste de bonnes maisons. Pas par snobisme, juste parce que c’est ce qui plaît. Lui, il aime les nouvelles, mais pour la face Nord de l’Anapurna qu’est une première belle édition, on préfèrera judicieusement des croquenots d’alpinisme à une paire de tongs. On est en septembre, l’été est toujours là, notre héros guette sa boîte aux lettres.

Et entre en dépression. Ou en burn-out. Ou en dépression. Ouch, en tout cas.

Faut encaisser la nouvelle : une seconde bière s’impose. Je me translate pas loin, dans un repère plus dans son jus, baigné d’un aimable son blues-rock. Au mur, parmi les reliques de vieux bikers qui pourraient bien être mes hôtes, une tête majestueuse de bison empaillé. Une assistance seyante, donc un poil plus mûre. Pas exclu que j’y sois plus à ma place. Tripel Karmeliet pour fêter ça, du bon fruité qui tape. À la tienne, Neirynck.

Toi, ça va pas fort. Vrai bon arrêt de travail. Paradoxe d’une gangue d’apathie lancinante qui peut quand même profiter à l’écrivain en herbe, vu que c’est du temps pour écrire. Ou pour se faire connaître. C’est qu’elle est chronophage, la routine de celui qui veut percer. Et ça ne rigole pas tous les jours. Réseautage poussif, froide cordialité des lettres de refus, suivi des recettes d’un premier ebook à 1 téléchargement par mois – soit 0 euros nonente-neuf – à rapprocher du coût des nouveaux envois de manuscrit…

Parce que bon, le dialogue avec la muse, en soi, paie bien peu de factures. Or on cause ici d’une tentative de vivre de l’écrit, soit une production démonétisée jusqu’à l’os : tout le monde écrit, encore plus de gens lisent gratos. Sur le papier ça roule moyennement. Les deals sérieux prennent un temps fou. Les vautours, eux, sont bien plus prompts à proposer de bosser à l’oeil. Ou à payer en nature, comme l’auteur raconte qu’on le lui proposa. Ce que c’est que l’amour des belles lettres.

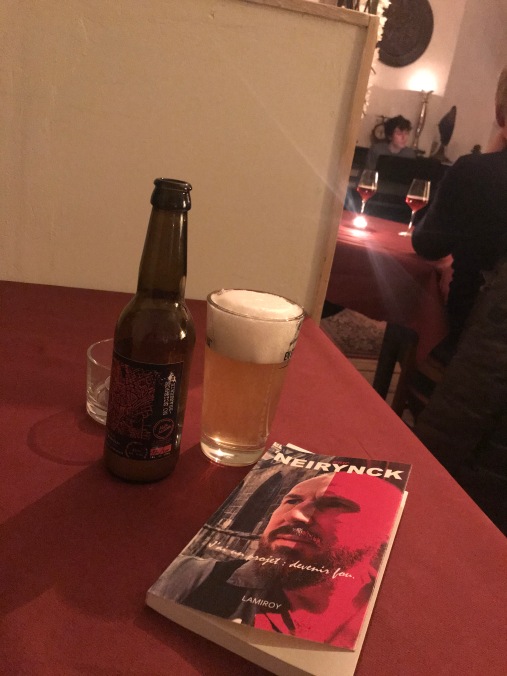

Cornet de frites avalé en pleine rue, des manières de touriste absolu, plus voyantes encore que le port d’un élégant sac banane. Puis changement de décor, jusqu’à l’absurde. Une salle en étage, non loin de la Grand-Place, où viennent roucouler toutes sortes de couples en écoutant d’une oreille une lycéenne accompagnée au Bontempi qui fredonne Just the two of us. Me demandez pas pourquoi. Il y a même une nappe sur ma table. On m’y apporte une bière bouteille de microbrasserie. « Un seul employé, là bas » vante le serveur. Vrai goût de jus de blé, pas désagréable, sûrement subtil en diable.D’un jour à l’autre, Neirynck continue sur sa littérature à lui. Tordons le cou aux lieux communs : elle n’est ni urgence, ni souffrance. Côté références, il révère Bukowski, Safranko et la veine des Américains qui cognent dur à mots comptés. Ou les Russes, qui font voyager. Dont Dostoïevski, auquel est dû le titre du bouquin. Chez les Français, c’est l’hécatombe : trop verbeux, trop nombrilistes, trop chamarrés, rien qui l’éclate. Sauf Céline, naturellement.Lui, il veut du franc, du direct, de la chair toute fraîche en Colissimo. Voilà ce qu’il veut faire de son clavier. Le style, ça le fait marrer. Une chimère de plus. Plus c’est du concentré, meilleur c’est, et basta. Non pas que sa plume soit paresseuse. Le flux coule bien, journal oblige, charriant de l’oral, du presque soutenu, du familier, des interpellations, des reprises d’autres textes, du poème en prose, tout ça sent alternativement la colère, la mélancolie, la rigolade, la nostalgie et – fort souvent – le cul.

À trois portes de là, rue des Harengs, j’avise une institution qui me va bien au teint : le Cercueil, authentique bar à métalleux. Enfin, rien de très ostensible parmi la clientèle, au milieu du décor façon cave voûtée et carton-pâte. On est plutôt là pour s’encanailler. Raffinement kitsh, les pintes sont servies dans des crânes. Lupulus, pour moi. Encore du 8 ou 9 degrés, gaffe, même si c’est gouleyant. La sono crache ce que je crois vaguement être du Judas Priest.

« C’est un live, ou une reprise ? » demandé-je au barman.

« Attends, je vérifie. Non, c’est l’album, mais notre son est pourri. »

Le cul, donc. Ouh que ça l’inspire. Le journal en est constellé ; passez-le à la lumière noire, vous aurez du Pollock. La dépression n’aide pas franchement à lever, certes. Faire monter la bébête devant Pornhub ou s’en remettre aux bons soins des professionnelles restent des valeurs sûres. Parfois même le coup est dans la poche, mais le bonhomme fait un pur refus d’obstacle. C’est qu’en plus des méfaits du burn-out, la tête chercheuse se dit sensible, un contraste rigolo avec son ordinaire crudité bukowskienne. Le bougre se protège. On ne lui jette pas la pierre.

Dernière station prévue dans un café concert orienté rock n’roll velu, de l’autre côté de la Grand-Place. Ambiance bon enfant, façon babyfoots / néons / posters. Un binôme batteur-gratteux achève un set convaincu sur des compos indistinctes. Possible que ma compréhension du vaste monde soit désormais un tantinet altérée. La prudence s’impose : à une Nième bière je préfère une pinte de Jupiler, histoire de m’hydrater. Signe des temps, le gobelet aux armes du bouge est consigné.

Les signes des temps, tiens, Neirynck n’en raffole pas. Goguenard devant #MeToo – DISCLAIMER : si une tournure du genre de « Une mini sur des jambes légèrement bronzées et bien épilées, malheureusement quelques varices mal placées la faisaient ressembler à un meuble en marbre » ne vous arrache pas un sourire, le reste passera de travers -, s’appliquant à dire « MP3 » plutôt que « jukebox » en 2020, sidéré par les Anges de la téléréalité, atterré par le nouveau visage du milieu des belles lettres… Dans mon état du moment, j’approuve parfois à haute voix.

Tiens, le livre et moi, je nous ai finis à peu près en même temps.

Et ça s’achève plutôt guilleret, faut dire. Enfin, pas noir foncé, et vu le pitch, c’était pas gagné. La modernité, c’est aussi Facebook, et Facebook, c’est ce qui lui permet de retrouver la compagne de Bukowski. Qui répond et donne des clés. Rien que ça. On est en mai, et il va continuer, le Neyrinck. À bosser sans joie, s’épancher en ligne, noircir de la page à jet saccadé, guetter sa boîte aux lettres, se dire qu’il écrit et se vivre en écrivain.

C’est peut-être fou, mais c’est déjà un projet.