Le site (Antoine) /

- Les allergiques à Instagram pourront consulter un recueil de papier courts publiés sur le média des photos de vacances et des tutos beauté, consacrés à des bouquins parus en ce début d’année. #Inclusivité

Il est temps de rallumer la littérature (Antoine) /

- Maryse Condé nous a quittés à l’âge de 90 ans, et c’est l’occasion de constater que l’œuvre de la Guadeloupéenne fait une béance de plus dans ma culture littéraire. Je ne me félicite pas.

- Rebelote jeudi dernier à la librairie L’Instant, cette fois pour fêter la sortie du second livre de l’amie Thael Boost évoqué dans l’un des papiers d’Instagram susmentionnés. Une fois de plus, on a bu convenablement, donc beaucoup, et rigolé au moins autant. C’est l’occasion d’évoquer le Prix de l’Instant 2024, dont la première sélection de 10 livres est de fait mise en avant sur les tables de l’établissement. Y figure la très bonne biographie romancée de Boris Vian intitulée Vie et mort de Vernon Sullivan et signée Dimitri Kantcheloff, sortie en septembre dernier et déjà mentionné dans les Punchlines. Avis aux retardataires : elle en vaut la peine. Saturation, le bouquin de Thael, également. Le fantôme de Gustave Courbet — rien à voir avec Julien — y relate l’amour piégé vécu par l’une de ses admiratrices de notre temps sur laquelle il veille depuis qu’elle fut saisie à la vue son portrait en couverture du Horla. Allez donc lire le papier, ça nous fera du clic non rémunéré.

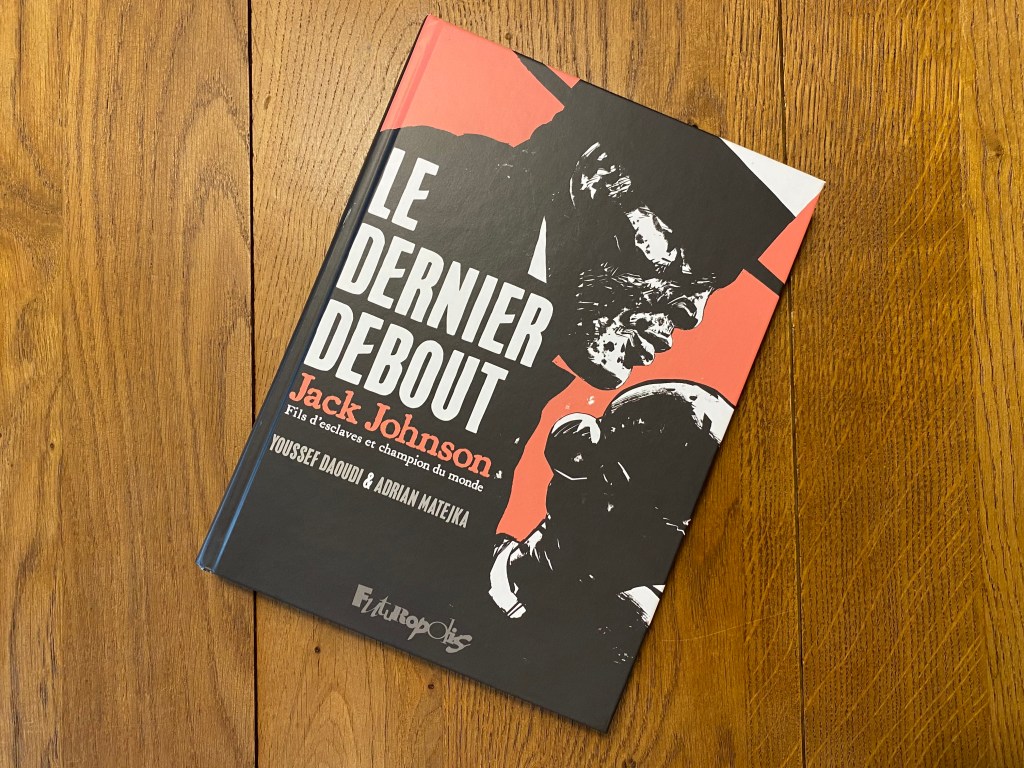

- Je concédais la semaine dernière ne pas entendre grand-chose au neuvième art, et pourtant les Punchlines enchaînent deux recommandations de romans graphiques : après l’adaptation de La Route par Manu Larcenet, rendons hommage au formidable Le dernier debout cosigné par le poète américain Adrian Matejka et le dessinateur marocain Youssef Daoudi. Il s’attache au destin d’un boxeur méconnu en nos contrées mais au destin éminemment romanesque (il inspira d’ailleurs à Philippe Aronson le très beau Un trou dans le ciel) : Jack Johnson dit « le géant de Galveston », premier champion du monde à la peau noire dans la catégorie reine des poids lourds. Deux fils rouges s’entrelacent dans le récit de sa carrière : en 1938 à New York, un Johnson cabotin raconte sa carrière au public de Broadway, alors que 28 ans plus tôt à Reno il affronte son invaincu prédécesseur Jim Jeffries pour un « combat du siècle » qui n’usurpe pas l’expression. Retraité des rings et devenu fermier doublé d’un tenancier de saloon, « Le Chaudronnier » Jeffries ne voulait plus se battre. L’écrivain Jack London, l’ex-président Theodore Roosevelt et 150.000$ l’auront convaincu de rempiler : il s’agit de sauver l’honneur de l’Homme Blanc. L’essentiel des 16.000 spectateurs payants conspuent d’ailleurs l’actuel champion, ils veulent voir Jeffries triompher et effacer enfin le sourire narquois de Johnson. La charge symbolique de l’événement et son storytelling à l’avenant auront peu d’équivalents dans le siècle à venir, et ce duel de Reno marquera la naissance d’un monde où le film d’un combat rapportera plus que sa billetterie. Mais Johnson n’a cure ni des enjeux, ni des intimidations : il a toujours cru en ses dons de pugiliste. Enfant d’esclaves, il est né au Texas et a fui un avenir tracé de palefrenier miséreux en sautant dans le train pour Chicago. Individualiste forcené, il veut des chaussures qui brillent, des costumes italiens, du champagne à gogo, des bolides de luxe et de belles femmes blanches, le tout grâce à l’argent gagné en dérouillant des adversaires de toutes les couleurs — lorsqu’ils osent l’affronter. L’homme lit Shakespeare, et avoir remporté d’inhumains combats les yeux bandés à ses débuts l’ont immunisé contre la peur. Massif, il boxe pourtant scientifiquement, adaptant toujours son style à l’adversaire. La guerre psychologique est un autre de ses atouts, bien avant les conférences de presse relayées sur Youtube : même moqué, hué, insulté, il sait user d’une répartie cinglante… jusqu’en plein combat, ce jour de fête nationale américaine à Reno.

- Dans le trait volontiers brut de Youssef Daoudi, le rouge se mêle au noir et blanc pour créer un univers toujours sombre et violent, du ring aux salons de la haute que Johnson aime tant fréquenter, en passant par la campagne française dévastée par la bataille de la Marne. Le dessinateur mêle les reproductions de documents — mention aux odieuses caricatures d’époque — à des mises en scène soignées où le détail côtoie l’épure et les perspectives varient à l’infini. La typographie des cris omniprésents renforce l’impression de chaos à chaque période de ce Dernier debout, tandis que Johnson, campé dans l’œil du cyclone qui partout l’accompagne, s’exprime posément lorsqu’il livre son point de vue. Son propos réfléchi — et bien traduit — tranche avec les réactions exacerbées qu’il inspire. Si l’on sait la dimension éminemment politique qu’aura le personnage de Muhammad Ali, entre téléguidage et spontanéité, son prédécesseur Jack Johnson mène déjà un combat guère moins important : celui de sa propre reconnaissance en tant qu’individu affranchi des déterminismes de son temps. Johnson ne nie pas l’Histoire, il connaît trop bien le sort réservé par l’Amérique aux siens, mais il mais fait de la colère un carburant pour devenir celui qu’il veut être. Son discours, c’est la vie de Jack Johnson. Il est d’ailleurs l’objet d’un débat entre politiciens afro-américains, qui louent la fierté hédoniste du champion ou estiment qu’elle dessert leur cause ; du côté de l’establishment blanc, on usera de ficelles juridiques aussi créatives que cyniques pour faire de lui un réprouvé. Mais une canonisation aurait fort mal convenu à ce jouisseur invétéré, aussi Adrian Matejka creuse-t-il certaines zones d’ombres dans son récit, dont le sort peu enviable de son épouse Etta Duryea ou le très probable plongeon calculé qui offrit son titre mondial au balourd Jess Willard. On eût pu ajouter son peu d’empressement à accorder une revanche au roi sans couronne canadien Sam Langford, autre icône de l’époque des « colored world champions », mais c’est là une omission vénielle : les 312 pages du Dernier debout en font une biographie foisonnante et essentielle, en plus d’être magnifique du début à la fin. Après La Route, nous voici gratifiés coup sur coup de deux bédés d’exception. À la littérature de relever le gant.

Le cinéma est mort, la preuve : il bouge encore (Guillaume) /

- Parlons cinéma, parlons de ce que l’auteur de ces lignes appelle « films pour palais de doberman » : peu importe d’où ça vient et quel goût ça a, tant qu’il y a de tout et que c’est pas cher. Ça se trouve essentiellement sur les platesformes, et on doit au Road House de Doug Liman le « mérite » d’avoir crevé l’abcès sur ce O’Tacos audiovisuel qui fait du foie gras de spectateur intubé et gavé à même la rétine sur son canapé d’angle. Cette semaine (enfin, la précédente plutôt), c’est Netflix qui remet une pièce dans la fosse à contenus avec Le Salaire de la peur, remake du film de Henri-Georges Clouzot, déjà refait en mieux par William Friedkin en 1978, et ici poncé à l’acide par le vitrificateur en chef de la production hexagonale : Julien Leclercq. Attention, ça va être pute.

- Pour celles et ceux qui ne seraient pas familier du « travail » de Julien Leclercq, sachez que l’on parle moins d’un réalisateur que d’un un avis de recherche ambulant. Armé et extrêmement dangereux avec une caméra à la main, 8 films pour quasiment autant de scènes de crimes au compteur, et pour des raisons qui n’en finissent pas de nous échapper, jamais rattrapé par la patrouille du sens et de la raison.

- La preuve que les Illuminati n’existent pas, et que le monde n’est que chaos sans Dieu ni maitre. Car si une secte de francs-maçons hydrocéphales dirigeait vraiment la planète en caressant un chat derrière le rideau de la Matrice, Julien Leclercq n’enchainerait pas depuis 20 ans les films nuls, chers, qui se vautrent et coutent forcément de l’argent à quelqu’un. Bref, un profil sur mesure pour l’ecosystème de Netflix, qui fait ses comptes en vues et à 16 euros par mois tout compris. Une affiche qui se remarque, un pitch qui tape à l’œil, et des acteurs qui font cliquer : facile à voir, donc même plus à faire.

- On ne va perdre trop de temps à égrener l’évidence : Julien Leclercq n’a rien retenu et ne veut rien comprendre de ses prédécesseurs. Ni la raison d’être filmique de son high-concept (Franck Gastambide et Alban Lenoir conduisent leurs camions chargés de TNT superpuissante et over-instable comme le taxi de Samy Naceri), ni la logique narrative aussi implacable que nihiliste de Clouzot et Friedkin, ni la noirceur existentielle aussi absolue que nécessaire de son histoire. On aurait tort d’être déçu : ça signifierait attendre quelque chose du réalisateur de Chrysalis, L’Assaut ou La Sentinelle, donc être naïf et/ou de très mauvais goût, coupable ET responsable de sa condition de victime. Là-dessus, Le salaire de la peur 2024 se contente d’être un film de son époque : hors-sol, hors-cadre et hors-piste, aussi organique qu’une station de ski à Dubaï.

- Non, la vraie raison (si on peut appeler ça comme ça) de perdre son temps avec ce truc-là, c’est la vitesse avec laquelle il vous gueule sa nullité aux yeux et aux oreilles. Soit environ 20 secondes, et le reaction-shot d’une Ana Girardot sérieusement candidate à la fausse note de l’année, pour enterrer tout espoir de regarder quelque chose qui ressemble (même un petit peu, même de loin) à du cinéma. C’est tellement foireux en termes de syntaxe que ça vire à la régression linguistique. Pas la peine de s’époumoner en polémique sur Aya Nakamura : la vraie menace sémantique, c’est Julien Leclercq sur Netflix, qui ne se donne même pas la peine de maquiller sa viande hachée de cantine pour faire au moins semblant de respecter ses abonnés.

- On continue dans le grand désordonnancement des choses : la Warner lance un Matrix 5. Malgré le giga-bide de Résurrection, et aucune des sœurs Wachowski impliqués devant et derrière la caméra. Après avoir tuer l’amour sur le précédent, il ne manquait plus à l’ancienne saga la plus importante du XXIème siècle de devenir son antithèse existentielle : une pondeuse comme une autre pour la Matrice du grand capital. Qui plus est avec la caution de Lana Wachowski, assurée de toucher un gros chèque en tant que productrice exécutive. Tristesse.

- Disney aurait perdu plus de 130 millions de dollars sur Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. C’est encore pire que les estimations des analystes les plus pessimistes, mais on soupçonne que ce ne soit encore que l’arbre qui cache la forêt. Car selon Forbes, le budget déjà délirant de 295 millions de dollars annoncé à sa sortie s’élèverait en réalité à 387 millions de dollars, pour un box-office mondial de … 384 millions. Sachant que la coutume veut qu’un film doit rapporter plus de deux fois et demie sa mise initiale pour rentrer dans ses frais, les comptes sont pas bons Kevin. Vraiment pas bons. Tout ça pour rajeunir numériquement Harrison Ford dans la séquence d’ouverture la plus inutile de la création. En vlà un qui fera pas l’objet d’un parc à thème.

- James Cameron a annoncé vouloir continuer Avatar jusqu’au numéro 4…. Et passer la main ensuite à un autre metteur en scène pour perpétuer son univers. Ça ne s’arrêtera donc jamais.

- Une lueur d’espoir dans ce chaos qui nous gouverne : Sylvester Stallone, la légende revenue de tout et surtout de lui-même a confirmé la saison 2 de Tulsa King pour Paramount Plus. Pour ceux qui considèrent qu’il n’y a rien de mieux qu’une patate dans la bouche pour remettre l’église au milieu du village, et écouter ses cloches sonner le cigare au bec et le whisky à portée de mains, c’est la meilleure nouvelle de la semaine.

Ce qui reste de la boxe anglaise (Antoine) /

- Un week-end tranquille en boxe anglaise ne signifie pas qu’il soit exempt de polémique, au contraire : si le super léger Américain Richardson Hitchins a préservé son invincibilité en désormais 18 combats, il le doit à une certaine mansuétude de la part des juges. Son adversaire Gustavo Lemos, qui accuse désormais une défaite en carrière, est un prototype d’Argentin méconnu mais dur au mal venu pour contrarier les plans des promoteurs, en l’occurrence Eddie Hearn. À défaut de faire preuve d’une précision folle, il endossa d’emblée le rôle de l’agresseur contre un Hitchins toujours propre techniquement mais dénué de quoi le tenir en respect. On crut l’Argentin vidé de ses forces dès le 4e round, quand Hitchins se montra enfin capable de faire prévaloir son jab à rallonge parfois suivi de combos très purs, mais le bagarreur Lemos trouva son second souffle après la mi-combat et mit franchement en difficulté l’Américain au round 8. Le 117-111 accordé à ce dernier a de quoi rendre un tantinet perplexe, tant il s’en remit aux accrochages pour supporter le rythme imposé par l’Argentin, et fit même s’esclaffer Clarissa Shields au micro, elle qui ne cachait pas son soutien à Hitchins ; les deux 115-113, sans être scandaleux, étaient taillés sur mesure pour le protégé de Matchroom Boxing. Le jeune Newyorkais semble promis au vainqueur du combat entre son camarade d’écurie et champion IBF des moins de 140 livres Subriel Matias et l’Australien Liam Paro. Souhaitons que ce soit Matias et qu’il lui fasse payer sa tactique de koala.

- Également à l’affiche, le très longiligne prospect super moyen Diego Pacheco trouva lui le moyen de contrarier Shawn McCalman, un adversaire venu pour le défier d’entrée dans le clinch à la limite de la légalité. Si Pacheco aura échoué à ajouter un 18e Ko en désormais 21 succès à sa collection, il s’est convenablement sorti d’un épisode piégeux. Enfin, le champion olympique des mouche à Tokyo Galal Yafai a enregistré une 6e victoire en carrière sans impressionner contre le Philippin Agustin Gauto. Le gaucher anglais ne raffole pas du corps-à-corps et abuse des poussées illicites pour les éviter ; gageons que le premier Mexicain ou Japonais expert du domaine qu’il croisera l’assaisonnera à sa façon.

- On appelle ça le « step aside money », la somme payée à un challenger officiel pour que le champion puisse affronter un autre adversaire que lui, et le Tchétchène Bakram Murtazaliev — vague sosie de Khabib Nurmagomedov — y était abonné depuis 2019, permettant à Jermell Charlo d’unifier les quatre ceintures mondiales des moins de 154 livres. À 31 ans et malgré 16 mois d’inactivité, on l’imaginait remonté comme un coucou pour une première chance mondiale disputée dans l’antre du vétéran allemand « Golden » Jack Culcay. Ex champion WBA par intérim et détenteur du titre EBU, ce dernier avait échoué à convaincre à chaque tentative face à un client sérieux, Demetrius Andrade, Macej Sulecki ou Sergiy Derevyanchenko, mais il faut lui rendre cette justice qu’il chercha d’entrée à durcir les débats en dépit de son déficit d’allonge. Le bientôt quadragénaire Culcay connut nombre de bonnes séquences en crochets des deux mains au corps et à la face, il garda le buste assez mobile pour esquiver quantité d’initiatives adverses, on le crut même proche de conclure en fin de 7e round mais les dégâts accumulés au fil du combat finirent par l’user. De moins en moins capable d’esquiver, il visita le tapis sur un dernier crochet gauche à la fin d’une épique 11e reprise et fut jugé inapte à reprendre. Murtazaliev aura mérité sa breloque, victorieux d’un combat excitant en diable où sa caisse aura forcé le respect. Las, le bougre prend des coups et semble manquer de la puissance d’arrêt requise face à l’élite de la catégorie. Sous contrat PBC, il pourrait étrenner son titre contre Errol Spence Jr. — à supposer que ce dernier ne rende guère service à sa matière grise en poursuivant sa carrière — ou bien tenter l’unification face au champion WBC Sebastian Fundora. Entre grandes gigues à défense poreuse, cette dernière confrontation risquerait peu d’ennuyer son monde.

- Toujours en super welters, PBC semblant peu encline à dérouler le tapis rouge à Terence Crawford, on s’acheminerait vers un affrontement entre la superstar américaine et le tout frais champion du monde WBA Israil Madrimov. L’Ouzbek a moyen de compenser en puissance et virtuosité offensive ce qui lui manquerait en expérience face à « Bud » — c’est à dire beaucoup — pour nous donner un putain de bon combat. On signe.

- Et puis dans le reste de l’actualité, consternons-nous un peu en rappelant que Bill Haney a révélé le pourcentage de la bourse accepté par son fils Devin pour affronter Ryan Garcia : 45%. Oui, vous avez bien lu, il est champion en titre (dans la foulée d’un titre incontesté en légers), « KingRy » n’a pas montré grand-chose à 140 livres (ni à 135), et c’est pourtant le dépressif le plus fameux d’Instagram qui a droit à la part du lion. Faut-il que la soupe soit bonne pour que le camp Haney ait accepté un festin de restes. Question promo, force est de reconnaître que Garcia fait le job : victime d’un malaise vagal lors d’un entraînement diffusé en direct sur les réseaux sociaux, il a ensuite affirmé vouloir tuer « The Dream » Haney. La boxe, quoi.

Le MMA va bien, merci pour lui (Guillaume) /

- Parlons un peu de MMA, parlons de l’UFC 300 qui se déroulera la semaine prochaine à la T-Mobile Arena. Faire honneur à l’échéance symbolique ne fut pas de tout repos pour Dana White, mais force est de reconnaitre la capacité à rebondir sur les contre-temps de ce qui reste)et est appelé à rester pendant un moment- la ligue majeure du MMA mondial. Mais ici, on va se concentrer sur les deux grosses affiches de la soirée : En main event, le Brésilien Alex Pereira défendra sa ceinture des mi-lourds contre l’Américain Jamahal Hill, qui avait passé le précieux sésame autour de sa taille après sa victoire contre Glover Texeira, actuel coach du premier, avant de rendre son tablier pour blessure. Il y aura donc un goût de revanche dans la bouche des deux combattants : Pereira pour laver l’honneur de son sensei, mais surtout Hill, qui n’a jamais eu l’occasion de démontrer son envergure de taulier de la caté. En tous cas, la physionomie du combat est plutôt clair : Hill aura tout intérêt à outboxer son adversaire comme il l’a fait avec Texeira pour éviter aux mains de plomb du Brésilien de l’envoyer à la sieste.

- Deuxième « banger » comme disent les mecs du mouv’, le Justin Gaethje vs Max Holloway pour la ceinture BMF, traduisez : Baddest Mother Fucker. Autrement dit, le portefeuille de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction est devenu un titre très sérieux dans la Champion’s League du MMA mondial, qui désignera (vous l’avez compris) le plus gros docké des combattants en gants de 4 onces. Sachant que Max Holloway n’a jamais été mis KO — et donnera donc probablement ce qui restera de son cerveau à la science pour fabriquer du Teflon rachidien — et que Gaethje, ragaillardi après sa victoire par KO contre Dustin Poirier pour l’obtention de cette ceinture, voudrait beaucoup avoir l’insigne honneur d’être son premier, le spectacle de violence risque d’être total. Un bémol néanmoins : ça fait quelques combats maintenant Gaethje annonce un feu d’artifices pour adopter l’approche beaucoup plus tacticienne de son coach Trevor Whittman une fois les hostilités lancées. Dustin Poirier en a fait les frais : lui voulait la guerre, Gaethje la victoire, et la logique l’a emporté. Le fight IQ est un outil souvent mésestimé dans les promesses de boucherie, et celui de The Highlight pourrait faire la différence ici. Quitte à dévier la confrontation de ses attendus sanguinaires.