Le site (Antoine) /

- Des Punchlines du mardi : vous n’en rêviez pas, et on l’a fait.

Il est temps de rallumer la littérature (Antoine) /

- « Seigneur. On sait encore faire ça. » La réaction s’est imposée, implacable, après avoir refermé La Sorcière à la jambe d’os de Želimir Periš, Introduit par l’improbable déposition devant la police viennoise d’un homonyme de l’auteur réclamant la restitution de son gusle – « instrument monocorde à corde frottée des Alpes dinariques » selon Wikipedia – pour leur chanter l’histoire qui suit, le roman s’étend sur plus de sept cent pages d’une formidable générosité. Les livres mentent, comme le répète volontiers Gila, la rebouteuse dont il est question dans le titre, aussi prendra-t-on avec la distance qu’il faut l’affirmation de la première page selon laquelle cette fresque serait « contée sans ordre ni plan, au sabre et au fusil comme instruments de la technique narrative. » On soupçonne au contraire Periš d’avoir considérablement travaillé la construction labyrinthique de son roman, faite d’incessants voyages dans le temps et à travers la Croatie du XIXe siècle… mais qui jamais n’égare son lecteur pour de bon – au moins pourra-t-il s’appuyer sur d’opportunes annexes si tel était le cas. Savourer le fait de se perdre dans cette Sorcière à la jambe d’os sans que jamais l’auteur ne nous lâche la main permet de savourer son final magnifique, aussi cohérent qu’inattendu.

Les chasses aux sorcières ont peut-être pris fin, mais l’homme ne s’est pas délivré de l’essence du problème: la manipulation de la foi afin d’imposer un contrôle tordu du monde, infecté de haine envers tous ceux qui ressentent les choses différemment.

- On aura préalablement traversé cinquante-deux chapitres variant formes et styles de manière ludique et pertinente ; une telle profusion assure un intérêt soutenu pour l’intrigue, alternant témoignages hallucinés, rapports judiciaires, critique musicale ou picturale, exégèse du livre lui-même, pièce de théâtre, pastorale, article d’encyclopédie ou livre dont vous êtes le héros… en retenant bien que le point de vue de Gila, lui, n’est jamais adopté à la première personne. L’ensemble est sous-tendu par un humour à la fois grotesque, absurde, parfois grivois et volontiers sombre, que des lecteurs plus connaisseurs que moi auront qualifié de typiquement slave. Cet esprit s’avère salvateur dans un contexte guère riant, celui d’une province de l’empire d’Autriche ravagée par les guerres qui vit une transition accélérée entre les superstitions les plus archaïques, sédimentées au fil des siècles, et l’avènement du rationalisme. Au sein d’un peuple sous influences byzantine, ottomane, napoléonienne, vénitienne et austro-hongroise – j’en oublie -, la question de l’identité s’y avère toujours prégnante et jamais résolue.

C’est pourquoi l’instituteur n’a personne avec qui établir le dialogue, au village, il est un étranger et un dégénéré. Même s’ils le saluent d’un « monsieur l’instituteur », même s’ils lèvent leur chapeau sur son passage, il est pour eux comme les livres: une chose fermée et incompréhensible, qui fait moins de mal si on ne l’ouvre pas.

- Et que dire de celle de Gila, jeune femme solitaire à la peau claire et aux cheveux blancs qui fonceront avec l’âge ? D’origines incertaines, elle inspire aux habitants de Dalmatie toute sorte de poèmes en décasyllabes. Si elle est reconnue comme « sorcière » au front marqué d’une cicatrice en ces terres pierreuses et battues par les vents, c’est parce qu’on lui apprit son art et surtout parce qu’elle décida d’en user selon ses propres termes. Habile, elle joue des croyances qui perdurent et remplit son rôle social de guérisseuse au gré de sa morale de femme émancipée, au point d’agir souvent en authentique justicière. Féministe avant l’heure, appliquée à contenir les méfaits d’un capitalisme en pleine structuration, elle trouve en un instituteur engagé politiquement le complice susceptible de la comprendre. Mais la très sarcastique Gila devra sans cesse échapper aux préjugés et aux persécutions des hommes… y compris en escortant une femme enceinte puis un enfant recherchés dans tout l’Empire. À travers des paysages somptueusement rendus, des collines dalmates aux ruelles de Vienne, sa quête est avant tout celle d’un endroit où s’établir et vivre enfin comme elle l’entend. On ne la quittera qu’avec la certitude de lui revenir, le destin des héroïnes de grands livres.

De combien de manières peut-on décrire le sang? Il est peu d’attributs qui le définissent. Il est rouge, sombre ou clair, mais toujours rouge, qu’on l’appelle vermillon ou carmin, grenat ou cramoisi. Il est épais ou rare, visqueux ou collant, mais toujours liquide, et il n’y a pas beaucoup de manières de varier ces images. Le sang est une chose si basique, si élémentaire qu’il n’a pas de synonymes, pas de métaphores idiomatiques ni d’images permettant de le décrire. Le sang est un mot sans origines, un mot qui existe depuis toujours, le premier mot que la langue ait prononcé, et qu’elle n’a cessé de prononcer depuis. Le sang qualifie la famille, la souche et la lignée. Le sang est la tribu et la race. Le sang est d’où tu viens et de qui tu descends, ce qui est inscrit en toi, ce qui t’appartient. Le sang est la filiation. Le sang est la loi. C’est le sang qui détermine la vie, et non l’inverse. Nous ne sommes pas ce que nous voulons être, mais ce qui est inscrit dans notre sang. Ce qui est inscrit dans le sang est éternel, car le sang ne se perd pas, le sang ne disparaît pas, le sang se transmet de père en fils et de mère en fille, et ce processus est éternel. Et ce qui est éternel vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est sain. Et ce qui est sain, on n’y touche pas. On ne touche pas au sang. Le sang est tel qu’il est. Le sang est le sang qu’il est. Le sang est perpétuel et immuable. On ne peut pas changer le sang. Sauf si on s’appelle Gila.

Le cinéma est mort, la preuve : il bouge encore (Guillaume) /

- Parlons cinéma, parlons… de la Mort. La Faucheuse, ni chair ni en os de Destination Finale : Bloodlines. Sixième opus d’une franchise née en 2000 sous l’impulsion du duo James Wong / Glen Morgan (formés à l’école X-Files), Bloodlines remet une pièce dans la machine 14 ans après un dernier film qui plaidait pour la fin de vie thérapeutique de la saga. Volonté affichée de Warner d’exploiter son catalogue façon « drill baby, drill », ou désir artistique honnête de relancer le train fantôme sur les rails du rollercoaster sans ligne d’arrivée ? Après visionnage de la chose, on penche clairement du côté de la première solution.

- Pour rappel, les Destination Finale, ça doit toujours raconter la même chose. À savoir : quelqu’un a une vision d’une terrible catastrophe et empêche ses potes et quelques autres d’y succomber juste avant le moment fatidique. Pas contente, la mort relève les compteurs dans une série d’accidents de la vie toutes plus joyeusement tractocapillés les uns que les autres. Un programme qui ne réinvente pas nécessairement la roue, mais qui a offert aux fans de sensations fortes sur grand écran quelques raisons de nourrir ses petites phobies du quotidien (perso pas fan des parcs d’attraction à la base, et encore moins depuis l’intro du troisième film).

- Or, Bloodlines s’amuse dès le point de départ à ne pas respecter les fondamentaux de la franchise pour inventer des plots de malédiction atavique à travers trois générations. Bref, à transformer Destination Finale en franchise « TOUTESTLIÉE », jusqu’à mettre le pauvre Tony Todd (Candyman forever) dans la boucle de la sous-intrigue de la sous-intrigue, jusqu’à démystifier totalement son personnage (un comble, pour la toute dernière apparition de l’acteur à l’écran).

- Passons que le tout soit affreusement laid et ripoliné à la post-prod numérique, que le développement des personnages soit celui d’un soap-opera de troisième partie de soirée (on regrette ce spleen adolescent délicatement croqué par Wong et Morgan dans le premier film), que l’intrigue parte à gauche, puis à droite, puis en haut, pour enfin s’écrouler en bas. MAIS LES MORTS, bordel de merde. Certes, joyeusement dégueulasses. Mais jamais respectueuses de la préservation du petit degré de vraisemblance dans l’invraisemblance qui permettait aux précédents épisodes, aussi WTF qu’ils puissent être, de résonner avec quelque chose de tangible, d’ancré dans la réalité et l’inconscient de tout le monde.

- À ce titre, la scène d’introduction représente à elle seule tout le mal que le numérique a pu faire à un certain cinéma qui n’a plus à se soucier des lois les plus élémentaires de la physique. « On peut le faire, donc on le filme » ; hors-sol et sans convier le réel au débat. À sauver : une double-mort pas piquée des hannetons dans une salle d’IRM d’un hôpital. Ça ne vaut pas toujours le coup de déjouer la fatalité : il y a des morts qu’il faut savoir laisser là où ils sont.

- Après plusieurs semaines d’exploitation, Sinners (dont nous avons parlé en ces pages) se révèle un carton, bien au-dessus des pronostics les plus optimistes. 263 millions de dollars sur le seul sol américain, plus de 340 à travers le monde : une excellente nouvelle pour son réalisateur Ryan Coogler, et le budget de 90 millions investis par Warner dans son melting-pot cinématographique. Enfin pas pour tout le monde.

- Car jusqu’à il y a quelques semaines, ça coinçait. Les journaux spécialisés s’inquiétaient même pour le destin financier du film, quand bien même les entrées étaient déjà au firmament. Tout d’un coup, les journaleux de l’entertainment se transformaient en comptables du FMI et passaient au crible les coûts de production globaux additionnés à l’enveloppe allouée au marketing. Tout ça pour éloigner l’horizon d’un seuil de rentabilité déjà dans la poche. On rappelle qu’un film rembourse son budget à Hollywood à partir de 2,5 fois son budget de fabrication récolté en recettes. Donc 225 millions dans le cas de Sinners. Et ce sans compter l’exploitation ultérieure du film en streaming, à la télévision, et autre médium qui continuent de faire rentrer de l’argent sur le temps-long. Bref, pourquoi ? Pourquoi jeter le discrédit sur ce film, quand un Ridley Scott qui enchaine les purges déficitaires depuis 10 ans n’a jamais le droit à ce genre d’audit ; où la règle de 2,5 met dans le rouge la plupart des blockbusters sortis récemment ? (Marvel compris).

- Oui, pourquoi ? Est-ce à voir avec le fait que le succès de Sinners représente une épine dans le pied de David Zaslav, boss de Warner ayant exprimé plus d’une fois son désir de balayer les films « originaux » de l’exploitation salles pour se concentrer sur les licences ? (voir Destination Finale plus haut, voir le Clint Eastwood éjecté précipitamment de l’affiche en novembre dernier) ? Que Ryan Googler ait négocié un contrat qui lui garantisse non seulement un pourcentage dès les premiers dollars récoltés par le film, et la rétrocession de sa propriété intellectuelle après 25 ans ? Que Sinners soit un film qui appartienne à son créateur dans le fond comme dans la forme, et risque de poser un précédent sur lequel le Hollywood franchisé des années 2010 et la presse qui lui mange dans la main avaient tiré un trait ? Que Ryan Googler soit noir ? (ne nous mentons pas, ça doit probablement jouer).

- « There is No Alternative » surtout quand il y en a une, dans l’économie comme dans la culture ; et dans les deux secteurs les chiens de garde du modèle reconnaissent la voix de leurs maitres. On l’a écrit lors de sa sortie : en dépit de toutes les réserves qu’on lui trouve ici, Sinners est un film qu’il faut voir et supporter au cinéma. Une raison de plus.

- Qu’il existe encore des films capables de frauder la matrice neolibérale, c’est une bénédiction qu’il faut célébrer en salles et dont nous avons déjà parler. Que les chiens de garde de l’industrie se mettent en ordre de bataille pour défendre le bout de gras de leur maitre révèle à quel point le combat vaut encore la peine d’être mené.

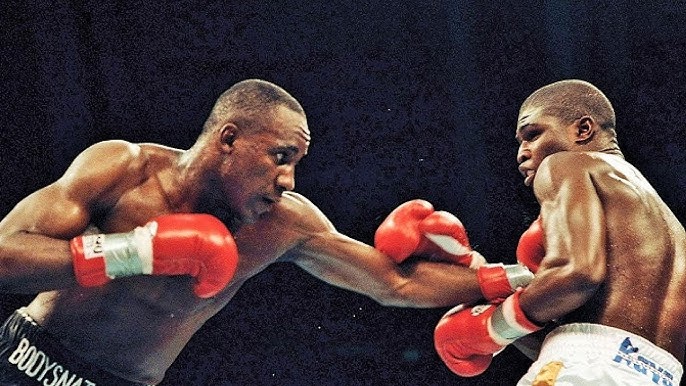

Ce qui reste de la boxe anglaise (Antoine) /

- On a parlé la semaine dernière des rares boxeurs à la vie enviable à l’occasion du décès de Nino Benvenuti – enfin, enviable à supposer que l’on accepte d’en prendre autant que l’on en donne. Mike McCallum, disparu samedi à 68 ans après un malaise au volant de sa voiture alors qu’il se rendait à son travail de coach dans une salle de Las Vegas, incarne la catégorie plus répandue de ceux auxquels un peu de chance aura fait défaut. Pour mourir moins jeune, certes, mais aussi pour devenir la star planétaire dont il avait le potentiel physique et technique. Le « Bodysnatcher » McCallum bénéficiait d’une allonge appréciable, d’un punch à même de déglinguer des adversaires de premier plan ainsi que d’un menton en béton armé – il ne compte aucune défaite par KO chez les professionnels. La douloureuse précision de son travail au corps lui valut son surnom, et McCallum savait travailler à toutes les distances, en appui avant ou arrière, derrière un très bon jab. Son timing et sa faculté à dissimuler ses préparations pour mieux foudroyer son adversaire méritent également une mention.

(Copyright Rex Shutterstock)

- Comment expliquer alors que le Bodysnatcher, unanimement respecté par les connaisseurs, champion du monde dans trois catégories et pensionnaire du Hall of Fame ait achevé une existence dédiée au noble art dans un relatif anonymat ? La question est d’abord géographique : premier Jamaïcain à remporter une ceinture majeure – le titre WBA des super welters en 1984, remporté aux points face à l’Irlandais Sean Mannion -, l’homme ne put jamais compter sur ces importants marchés domestiques qui font les salles pleines et les droits télé copieux. Un titre olympique eût pu légèrement modifier la donne, mais McCallum, favori des Jeux de Moscou du haut d’un palmarès amateur de 240 succès pour 10 défaites, avait dû déclarer forfait pour cause d’appendicite. C’est ainsi que le champion, Newyorkais d’adoption au profil guère tentant pour des « 4 Kings » (Duran, Leonard, Hagler et Hearns) qui eussent dopé son compte en banque, prit l’habitude de traverser l’Atlantique pour trouver chèques et adversaires décents. En France, il brutalisa Saïd Skouma au Zénith de Paris en 1986 – quiconque a vu le combat se rappelle les poignants « Faut pas vous laisser frapper » de Jean Bretonnel au Français pendant les minutes de repos -, combattit plus tard à Vincennes, Nogent-sur-Marne ou Amiens, et céda son dernier titre planétaire, la ceinture WBC des mi-lourds, à Fabrize Tiozzo dans un Palais des Sports de Gerland en fusion un soir de juin 1995 – ce dernier pouvant s’enorgueillir d’avoir scoré le premier knockdown jamais subi en carrière par le Jamaïcain – le second sera l’œuvre de Roy Jones.

- En Italie, McCallum connut des fortunes diverses : vainqueur par KO d’un Luigi Minchillo que Roberto Duran et Tommy Hearns n’avaient défait qu’aux points, il concéda ensuite sa première défaite en carrière au technique et fuyant Sumbu Kalambay, alors champion chez les moyens, en mars 1988 à Pesaro – il se vengerait d’un cheveu trois ans plus tard à Monaco, titre WBA à la clé. Et puis Mike McCallum goûta aux ambiances britanniques, notamment à 160 livres contre les durs Herol Graham (décision partagée) et Michael Watson (KO11) au Royal Albert Hall. C’est pourtant aux États-Unis que le Bodysnatcher disputa les plus légendaires de ses combats, en commençant par éparpiller à Miami un Julian Jackson jusqu’alors invaincu, un poil vert mais déjà craint, au terme de 5 minutes pour public averti – le Jamaïcain avouerait avoir voulu conclure le plus vite possible tant « The Hawk » lui avait fait résonner la boîte crânienne. Toujours en super welters, Milton McCrory, du Kronk Gym, tint une dizaine de rounds à Phoenix, tandis qu’un Donald Curry favori à 2/1 et frustré d’un superfight contre Ray Leonard commit l’erreur de baisser les mains au 5e round, obnubilé par le travail au corps du Bodysnatcher… pour encaisser un crochet fatal au menton sur le ring mythique du Caesars Palace. Toujours outre-Atlantique, McCallum défit aux points l’invaincu « Celtic Warrior » Steve Collins devant le très chaud public bostonien, et dépouilla plus tard un certain Jeff Harding – tombeur de Christophe Tiozzo à Marseille – de sa ceinture des mi-lourds à Bismark (Dakota du Nord).

- On a gardé le meilleur pour la fin : Mike McCallum trouva un parfait partenaire de tango en la personne de James « Lights Out » Toney, champion IBF de 12 ans son cadet lorsque McCallum (délesté sur tapis vert du titre WBA) l’affronta en décembre 1991 à Atlantic City. Le combat est un régal de spécialistes ainsi qu’un cas d’école de l’immense difficulté du pointage en temps réel. Mobilité et jab de McCallum ou esquives et remises puissantes de Toney, telle fut la question 12 rounds durant, au long desquels on s’entendra toutefois sur le fait que le champion monta peu à peu en puissance jusqu’à mettre McCallum en difficulté comme jamais lors des 3 dernières minutes. Un juge partout, le troisième donnant match nul : rarement un « split draw » sembla plus juste que celui-là. Quand advint la revanche l’année suivante à Reno, le temps avait joué pour Toney, et un McCallum âgé de 36 ans, plus diesel encore qu’à son habitude, céda une décision à la majorité au terme d’un nouveau récital à quatre poings. Les deux dernières défaites subies en carrière par le Jamaïcain contre Roy Jones et le même Toney à 40 ans passés sont plus anecdotiques. Son palmarès compte au final 49 succès – dont 36 KOs -, 5 défaites par décision et un nul.

- On pourra s’étonner, à la lecture de ce qui précède, que Mike McCallum ait si facilement disparu des radars, lui qui figure parmi les tout meilleurs de l’Histoire à moins de 154 livres en plus d’un sacré parcours pound for pound. Une personnalité appréciée mais effacée, couplée à un accent à couper au couteau, n’en aura pas fait un consultant réputé malgré toute sa science du ring. Je garde un souvenir précieux de la série de questions/réponses à laquelle il avait consenti à se livrer par le truchement d’un de ses élèves sur un forum de discussion américain auquel je participais. Il avait alors loué la qualité du crochet gauche de Fabrice Tiozzo. Mike McCallum n’est pas mort dans la misère. Il est parti à 68 ans, soit deux de plus que Marvin Hagler, lui aussi décédé sans avoir vu venir le dernier coup. Le débat sur les inconvénients d’un menton solide à long terme reste ouvert. Un poil plus de chance, en revanche, aura sûrement fait défaut au Bodysnatcher, membre des écuries prestigieuses de Lou Duva, Emanuel Steward et Eddie Futch sans jamais avoir constitué leur priorité. Il fut intronisé au Hall of Fame en 2003 dès son apparition parmi les boxeurs éligibles. Le plus plus bel hommage à lui rendre aujourd’hui consiste à regarder ses combats.

Le MMA va bien, merci pour lui (Guillaume) /

- Parlons de MMA… Sans parler de l’UFC. Une fois n’est pas coutume, interessons nous aux autres orgas qui font vivre le sport à l’ombre du grand-public. Donc un peu plus loin des Jean-Michel Canapé, et autres inspecteurs des travaux finis nourris de certitudes sur tout, et surtout sur ce qu’ils feraient avec des mitaines de 4 onces.

- Donc en l’occurrence le Hexagone MMA, jeune orga bien de chez nous, connue des casus pour abriter le come-back de Greg MMA et réputée dans le game pour l’excellente tenue de ses shows. La promotion des frères Pourrut en a encore fait la démonstration ce week-end avec une 29ème édition bordelaise, qui réservait de quoi alimenter les réseaux en highlights. D’abord, il faut mentionner ce genou arrière de tireur embusqué de Baris Adiguzel, direction le foie du Brésilien Cleiton Moreiro dans le premier round. Aussi précis qu’un petit pont dans la lucarne, après une entame de match à tirer à l’aveugle et dans tous les sens. Trop pressé d’en finir pour ne pas brawler, et s’exposer plus de raisons au contre sur lequel un coup d’œil adverse plus aiguisé aurait su capitaliser. Heureusement, Adiguzel reprend vite ses marques et sa distance pour ajuster le coup fatal. Comme un goût de reviens-y.

- Chez les lourds, Bafode Gassama était tout aussi pressé d’en finir face à Valik Potyrlyu. C’est qu’il faut bâtir sa com et sa carrière pour se faire un book de highlights susceptibles d’intéresser les promotions en quête de spectacle à offrir aux casus. Ce qui incite parfois les combattants à se débarrasser de la prudence sportive élémentaire, comme c’est encore le cas ici avec la garde trop basse et les gros coups sur appuis mal assurés. Mais Gassama domine malgré tout le premier round face à un adversaire résilient, mais qui se peut rien face au bras arrière amené plein pot par son adversaire à 20s et des poussières du gong de fin de round. Victoire par KO, donc un beau highlight dans la poche, mission accomplie.

- Celui qui n’était pas pressé d’en finir en revanche, c’était Owen Jason. Pourtant, avec sa morphologie de freak athlétique (1, 90 pour la caté des -70kg, et une ceinture scapulaire de lourd-léger), il n’aurait du faire qu’une bouchée du Vénézuélien Gabriel Ruiz, qui lui aurait plus de 25 cm. Résilient, le challenger réussit à résister aux frappes sèches de son adversaire qui réussit la plupart du temps à profiter de son allonge, et même à prendre le 2nd round avec ses amenées au sol. Victoire par décision, un peu timide dans l’élan.

- Enfin, le combat le plus attendu de la soirée était les débuts en pro de la coqueluche des réseaux Paul Dena, après une belle carrière en amateur. Contre un Sabir Talmoust décidé à ne pas lâcher sa peau de faire-valoir trop facilement, le Rennais se laisse porter par les encouragements de la foule pour démontrer une belle palette technique. Asphyxié au 2nd round après avoir passé la fin du premier à résister à un étranglement arrière passé tout près, Talmoust s’effondre physiquement sous le assauts de son adversaire et s’incline par arrêt de l’arbitre.

- Belle victoire pour le prospect, qui en a profité pour délivrer un beau message important en fin de combat, sur son envie de représenter tous les français et pas un panel trié sur la couleur de peau, la foi, ou je ne sais quel levier identitaire. Et de rappeler la chance que l’on a de vivre dans un pays où on peut aller boire un verre en fin de soirée sans être menacé par les bombes ou par les représailles. Est-ce que ça va changer le monde ? Non. Est-ce que ça fait du bien à entendre par les temps qui courent ? Voilà.