Le site (Antoine) /

- Non seulement on sort le lundi, mais pour une édition réduite à ses rubriques cinéma et boxe. Ce site part en torche. J’aime à imaginer le Jacques François des Aventures de Rabbi Jacob exprimer sa désapprobation.

Il est temps de rallumer la littérature (Antoine) /

- Arthur Conan Doyle intègre la Pléiade. À part ça, relâche.

Le cinéma est mort, la preuve : il bouge encore (Guillaume) /

- Parlons de cinéma, parlons du Festival de Cannes. 130livres.com a eu l’occasion cette année de faire un tour sur la Croisette, à la découverte de ce qui reste, quoiqu’on puisse en dire l’événement numéro uno dans le Calcio cinématographique mondial. Grâce au défilé de marques sur le tapis rouge, à la Good Life qui s’étale à longueur de yachts et de limousines, aux beautiful people d’hier et d’aujourd’hui venus gratter un peu de lumière ? Alors oui, il y a bien tout ça à Cannes, mais ça ne vaut aucunement le déplacement. Autant rester chez soi et le regarder depuis sur sa télévision, ça sera toujours mieux que de s’entasser comme des manchots devant les grilles qui bordent le grand palais pour arracher un selfie avec JR.

- Non il faut y aller pour l’autre Cannes. Celui qui vit pour les films. Celui des gens qui bossent, de la projection à l’accueil pour tenir les plannings quotidiens pléthoriques. Celui des cinéphiles venus des quatre coins du Globe pas pour se montrer mais pour voir les raretés qu’on ne trouvera nulle part ailleurs, pour les événements qu’il faut vivre ici, pour prendre le pouls du cinéma comme art qui permet encore de nous connecter et de faire le point sur où nous en sommes, en tant qu’individus et en tant que collectivité. Celui des fantasmes devenus réalité (merci Cannes Classics pour Hard Boiled en version restaurée, pour le double feature George Sherman animé par Quentin Tarantino), des masterclass de maitre Jedi en mode happening (Tom Cruise qui débarque durant le show de Christopher McQuarrie, bordel), des films bons ou moins bons qu’on découvre avant tout le monde, du jeu de pronostics fiévreux qui s’empare du clampin après quelques jours à arpenter les salles.

- Bref, c’est ce Cannes-là que j’ai eu la chance de découvrir. Et où j’ai déjà envie de retourner.

- L’événement de la Croisette, du moins en ce qui concerne votre serviteur, était donc le double programme d’exception qui concernait Mission Impossible : The Final Reckoning, étalé sur deux jours : masterclass de Christopher McQuarrie (featuring Tom Cruise donc) le mercredi, et projection de The Final Reckoning, le lendemain. L’occasion était trop belle pour ne pas se traduire à la perfection dans les faits. Il n’y a pas un monde de cinéma assez mesquin pour gâcher le moment privilégié passé avec les créateurs de Mission Impossible avec le nouveau Mission Impossible. Il faut avoir le courage de s’aimer assez pour le dire à voix haute : oui, on a le droit au bonheur, full option sans se priver de dessert.

- Et du bonheur, on en a eu.

- Qu’on se comprenne bien: Mission Impossible The Final Reckoning n’est pas un film parfait. Moins que Fallout, la pépite du binôme Cruise/ McQ sur la franchise. Il faut dire que l’enjeu était le même, mais la marche encore plus haute.

- Depuis Fallout, McQuarrie s’est donné pour mission sinon impossible, au moins périlleuse, de réécrire le passé. En l’occurrence, trouver un arc narratif cohérent et continu dans une franchise composée jusqu’alors de standalones (c’est à dire des films autonomes que l’on peut regarder séparément et dans le désordre) sans donner l’impression de faire rentrer des ronds dans des carrés, de faire soap opera de petit écran sur le grand comme Fast and Furious. Pour le dire autrement : créer une grande histoire de six épisodes dans un film qui devait néanmoins tenir tout seul sur ses deux jambes. Normalement, ça rentre pas sans érafler un peu les bords. Sauf chez McQuarrie, qui donnait une leçon de storytelling et offrait une sortie de scène parfaite, magnifique à Tom Cruise, plus grand qu’il ne l’a jamais été lors du tomber de rideau.

- Les choses auraient pu s’arrêter là. Auraient dû, d’une certaine façon. Mais le duo a remis une pièce dans la machine avec le mal-aimé Dead Recknoning, qui a payé les pots cassés d’un tournage sous haute tension Covid, de la comparaison avec le précédent et celle avec Top Gun : Maverick, sorti un an auparavant. The Final Reckoning, sa suite directe, se devait donc de redresser les compteurs. Creuser et amplifier la feuilletonnisation rétroactive de la saga, tout en drainant les plots et les personnages du précédent. Confronter Ethan Hunt à la somme de ses choix sur le temps long, en trouvant une place dans le grand Dessein à tous ceux qu’on connait, ceux qu’on ne connait pas, et même ceux qu’on avait oublié (no spoil)…

- Bref, on ne parle même plus d’équation à plusieurs inconnues, mais de défi lancé à la théorie de la relativité. Que The Final Reckoning se révèle fragile à certains égards, c’était quasiment une fatalité au regard du cahier des charges. Reprocher ça à Cruise et McQuarrie, ça revient à critiquer Frodon et Sam pour avoir trébuché deux trois fois sur la route du Mordor. Oui, des plots qui s’emboitent difficilement, des persos qui ont du mal à trouver leur voie, des flashbacks en flagrant délit d’ingérence, il y en a oui. Quelques-uns. Seulement quelques-uns.

- Et il y a pas que ça, loin s’en faut. Ça pèse même wahlou avec tout ce que le film accomplit.

- Réussir à tisser toujours plus de connexions avec le passé, à faire des si avec des ré, à faire des Mission Impossible un film de huit opus. À élargir l’univers, à créer des interactions sans les transformer en sous-intrigues, à donner à (presque) TOUS les personnages quelque chose d’essentiel à défendre (même à l’une des plus grosses victimes de l’histoire du blockbuster, no spoil again). À faire cet énième épisode avec la fraicheur du premier, à ménager de l’inattendu, de la digression, de la beauté du geste pour le geste bref de la respiration, dans un blockbuster blindé d’impératifs à 400 millions de dollars (askip).

- À réussir à nous faire encore croire que CETTE FOIS, c’est pas pareil. Que Mission Impossible est vraiment pas possible – voir cette séquence sous-marinière, concentration à elle seule d’une vie d’apprentissage de cinéma, qui colle une gifle au Gravity d’Alfonso Cuaron et dit bonjour au 2001 de Kubrick. Que Tom Cruise est tombé sur plus fort que lui, qu’on va tous y passer parce qu’il y a pas moyen de trouver un chemin de victoire crédible dans tout ce bordel.

- Et pourtant.

- Tout le monde connait la phrase de Hitchcock, « Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». Le mérite en revient beaucoup à l’Entité, une intelligence artificielle qui a échappé à tout contrôle et s’apprête à déclencher une apocalypse mondiale. Mi-Skynet dans Terminator 2, mi-Sauron dans le Seigneur des Anneaux: une figure du mal immatérielle mais omnisciente et omniprésente, nulle part et partout à la fois, qui impose sa chape de plomb chaque recoins de l’image. Un antagoniste visionnaire à plus d’un titre (rappelons que la production a démarré en 2019, donc avant le Covid et Chat GPT), mais surtout le travail d’une vie pour le créateur de Keyser Soze dans Usual Suspects, du Adolph Hitler de Valkyrie, ou du Zek de Jack Reacher.

- Chez McQuarrie, le mal n’a pas besoin de faire acte de présence devant la caméra pour être LÀ. Dans cette angoisse sourde et diffuse qui imprègne le cadre et en altérait la physionomie, comme si les murs avaient des oreilles et la caméra les yeux de l’inquisiteurs. C’est le grand d’un thème d’un réalisateur, et l’Entité sa quintessence conceptuelle. Une conscience dématérialisée qui a matrixé les cœurs et les esprits du monde entier.

- « On vit dans SA réalité » s’exclame l’un des personnages. Le monde de ce Mission Impossible là n’est pas celui de Tom Cruise, mais celui de l’Entité. Une hyperréalité, qui enchaine l’humanité à sa fatalité et ses biais cognitifs, et a laissé son scénario de l’Apocalypse en consultation libre: tout le monde voit l’échéance arriver et comment à des kilomètres… Mais personne ne sait l’empêcher. L’Entité, c’est aussi la Matrice de Reloaded et Revolutions : une machine qui a décidé pour nous de l’inéluctable.

- L’Entité oppose une franchise de 30 ans d’âge, où chaque épisode est finalement une réinterprétation du précédent, à ses automatismes intégrés par des centaines de millions de spectateur. L’Entité questionne le monde ultra-archipélisé qui est le nôtre sur sa danse autour du vide, sur l’affrontement des uns avec les autres qu’on nous présente comme inévitable. L’Entité met la condition humaine face à son anticipation atavique du pire. Bref, l’Entité nous confronte à LA question civilisationnelle qui agite l’Instant T : faire le choix de la coopération plutôt que de la confrontation, pour éviter la FIN.

- « Je vous demande de me faire confiance… Une toute dernière fois » : ce que Tom Cruise nous demande en gros

- Annoncée depuis plusieurs mois dans la bande-annonce, c’est la profession de foi d’un film qui appelle à déjouer la fatalité. De son échec, et du nôtre. L’acteur n’est pas la plus grande star de cinéma du monde parce qu’il escalade des montagnes qu’il est le seul à pouvoir gravir. Il l’est parce que tout le monde grimpe le col avec lui.

- Les personnages secondaires, tous sur leur 31, et qui se conjuguent dans une myriade de montages parallèles à coller des hémorragies nasales à Christopher Nolan (mention spéciale à Angela Basset, meilleure présidente U.S ever, et Pom Klementieff, T-1000 aux doigts d’argent et à la voix de satin). Mais aussi le spectateur, toujours placé en première ligne et jamais en contre-plongée béate de la grande aventure collective. The Final Reckoning fait le pari du cinéma pour faire celui de l’humanité. Dire qu’il s’agit du film dont nous avons besoin aujourd’hui, en tant que spectateurs ET individus, c’est rester très en dessous du niveau de l’eau.

Ce qui reste de la boxe anglaise (Antoine) /

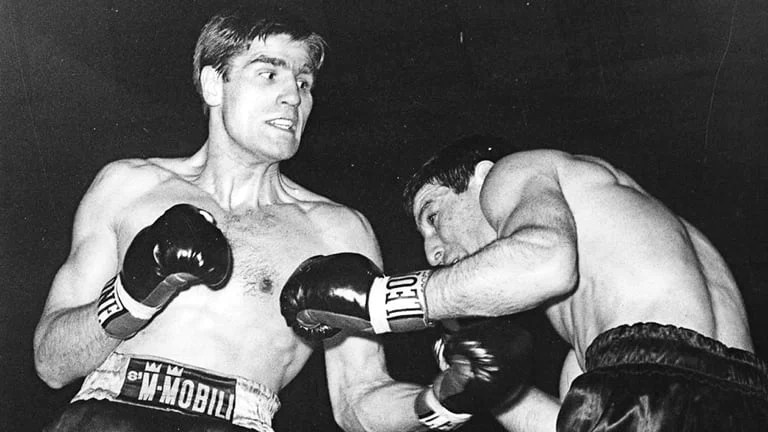

- C’est l’histoire d’un très grand boxeur qui meurt à 87 ans après une vie belle de bout en bout. On ne parle pas ici d’un scénario de fiction tendance « feel good » mais bien de la biographie du regretté Giovanni « Nino » Benvenuti, disparu mardi dernier à Rome. C’est aussi là que le jeune homme né avant la Seconde Guerre Mondiale dans une ville d’Izola devenue yougoslave après 1945 glana un titre olympique en welter la même année que Muhammad Ali, lui soufflant le prix de meilleur boxeur du tournoi. Aussi élégant sur le ring qu’en dehors, Nino donnait déjà un crochet gauche aussi ravageur que son vaste sourire, et il conclut sa carrière en amateurs sur un palmarès de 120 succès pour une seule défaite. Passé professionnel en 1961 chez les moyens, où son mètre 80 et son envergure plus longue encore en faisaient déjà un beau spécimen, Benvenuti descendit quatre ans plus tard en moins de 154 livres pour défier son compatriote et champion WBC Sandro Mazzinghi. Mené aux points, c’est sur une droite soudaine donnée en uppercut que le challenger remporta le combat par KO au 6e round. Allonge, technique et puissance : difficile de trouver un défaut patent à celui qui confirma ce succès aux points 6 mois plus tard et ne subit son premier revers en professionnels qu’à son 66e combat, une discutable décision partagée concédée à Séoul face au champion local Ki-Soo Kim… après que les cordes du ring se furent brusquement rompues à la 13e reprise, la thèse du sabotage étant évoquée dès le lendemain par le champion déchu.

- Il choisit de rebondir en moyens, défiant au Madison Square Garden le champion WBC Emile Griffith, déjà couvert de gloire chez les welters. De leur premier affrontement d’avril 1967, combat de l’année selon Ring Magazine, on retiendra un échange de knockdowns précoces et un fameux duel tactique dans lequel prévalut l’allonge de l’Italien, vainqueur à l’unanimité des juges. En septembre, la revanche remplit le Shea Stadium du Queens, et l’Américain fit prévaloir ses ajustements tactiques pour réduire la distance et arracher un knockdown au 14e round, en route vers une décision à la majorité. De retour au Garden en mars 1968, Benvenuti s’imposa au terme des 15 rounds d’une belle à nouveau très disputée, envoyant Griffith à terre dans la 9e reprise. La trilogie newyorkaise remportée face à la légende des Îles Vierges repoussa à jamais le stéréotype du champion italien protégé à la maison en même temps qu’elle marqua l’apogée de sa carrière, puisqu’il concéda sans titre en jeu une décision contre l’ex champion moyen Dick Tiger l’année suivante – une main cassée lui aurait compliqué la tâche -, et dut à une merveille de crochet gauche tardif de sauver sa ceinture contre le virtuose cubain Luis « Feo » Rodriguez. L’identité de celui qui finit par lui ravir la couronne des moyens par KO au 12e round du combat de l’année 1970, rien de moins que Carlos Monzon, donne une certaine gueule à la fin du règne de Nino Benvenuti.

- À son aise dans les premiers rounds, le « fiancé de l’Italie » éprouva peu à peu l’implacable rigueur et la supériorité physique d’un challenger encore méconnu, raillé par le public pour avoir oublié son slip (!) à la pesée. L’irruption d’un supporter sur le ring après le knockdown fatidique n’y aura rien changé. « Nino » raccrochera les gants après une revanche expéditive également perdue contre l’Argentin en mai 1971. La suite, comme dit plus haut, n’a rien du destin sordide de tant de géants du ring : mariage(s) heureux, pléthore d’enfants, tentatives au cinéma, carrière réussie d’homme d’affaires, consultant pour la télévision italienne au sourire toujours éclatant sur le tard. Benvenuti se montra fidèle à ceux dont la retraite de champion fut moins paisible que la sienne : il aida financièrement Emile Griffith, qui devint le parrain de l’un de ses fils ; ardent défenseur de Monzon après sa condamnation pour meurtre, il visita « Escopeta » en prison et fut des porteurs de son cercueil un jour de janvier 1995. On se rappellera Nino Benvenuti comme le plus grand des boxeurs italiens, et l’un des tout meilleurs dans l’histoire de son continent – on vit en lui un successeur de Marcel Cerdan. Parfois, les histoires de boxeurs commencent et finissent bien.

- D’après Souleymane Cissokho, le public français est parfois trop dur avec ses champions. Appartenant à la minorité qui se rappelle clairement les derniers succès d’un compatriote à Roland Garros ou sur le Tour de France, j’ai aussi accumulé pas mal de souvenirs de nos sportifs tenant l’exact même discours. Le capitaine de la « Team Solide » à Rio déplorait au RMC Fighter Club qu’on tombe à bras raccourcis sur chaque combattant tricolore après une contre performance, passant tout ce qui aura précédé par pertes et profits. Il n’a pas complètement tort. D’une part, il subsiste dans la psyché française un fond de dolorisme tenace, et ce malgré tous les succès sportifs de premier plan enregistrés depuis plus de 30 ans. Et puis dans le cas particulier de la boxe anglaise les Français ont perdu toute forme de culture pugilistique il y a belle lurette, ce qui n’aide pas à la prise de recul. Prenez le cas de nos boxeurs médaillés olympiques : on les imagine illico champions du monde professionnels quand l’expérience montre combien l’escrime de poings des amateurs diffère radicalement de 12 rounds d’une guerre totale. Le fossé ne risque d’ailleurs pas de vite se résorber chez nous, à en juger par le profil toujours très « styliste » de nos récents sélectionnés olympiques, alors que l’OPA de l’Ouzbékistan sur les médailles d’or à Paris – 5 sur 7 chez les messieurs – fut fondé sur des athlètes qui frappent et qui encaissent. Frapper et encaisser comme il faut, telles semblent d’ailleurs être les limites fondamentales de Cissokho à l’heure d’envisager une ceinture mondiale en dépit d’une technique et d’un courage appréciables. Ce constat-là, comme le fait de reconnaître une certaine générosité des cartes en sa faveur face à Kavaliauskas, ne me semble ni trop sévère, ni exagérément complaisant.

- Que dire alors de la dernière prestation de Tony Yoka en essayant d’être également objectif ? Rappelons qu’il fut tour à tour impossible d’émettre la moindre critique à son égard au temps de son invincibilité – « Et Rocky Marciano, hein ? » me répondit un commentateur vindicatif après que j’eus supposé que le Français finirait par perdre dans une vidéo Youtube de 2021 -, puis obligatoire de hurler avec les loups une fois consommé le désastre de sa troisième défaite consécutive aux points face à Ryhad Mehry un triste soir de décembre 2023. Tout d’abord, le combat lui-même : j’avoue avoir pris un certain plaisir à suivre ces 10 rounds de chamaillerie divertissante et disputée entre costauds. On a vu bien pire à la télévision. Ensuite, le résultat. J’ai suffisamment dit et répété ici même la difficulté et la subjectivité de l’art du pointage pour éviter de dénoncer un braquage pur et simple. Cela étant dit… en se référant aux coups portés, à l’agressivité efficace, à la défense et à la maîtrise tactique, soit les critères selon lesquels on attribue chaque round, il paraît délicat d’en trouver 6 pour Yoka, ou plutôt deux de plus que les 1, 2, 4 et 8. Dans ce qui ne fut pas un duel de maîtres défensifs, l’activité supérieure d’Arslan Yallyev aurait dû lui valoir la majorité des reprises, en particulier l’essentiel d’une seconde moitié de combat dont il dicta les termes – ajoutons qu’il y combina une certaine efficacité, notamment lorsqu’il mit le Français en difficulté sur un uppercut au 5e round.

- Troisièmement, même en n’étant pas d’accord avec les cartes officielles, il faut reconnaître un certain mérite à Yoka : contrairement à ce qu’il montra face à Bakolé, Takam ou Mehry, il monta sur le ring avec un plan de vol clair et s’efforça de le suivre. Pesé à presque 260 livres, son pic en carrière, il avait ainsi pour ambition de marcher sur son adversaire et de lui infliger un maximum de dégâts. La tactique paya en début de combat derrière un jab autoritaire et efficace. Voilà qui changeait agréablement du (gros) lapin pris dans la lumière des phares aperçu contre ses trois vainqueurs. Le quatrième et dernier constat, hélas, est que les options retenues n’ont pas fonctionné dans la durée. Faute d’une caisse suffisante à un tel poids, Yoka n’a pas pu travailler sur 3 minutes jusqu’au bout ; ses attaques franches se sont même faites carrément rares au fil des rounds. Dans le même temps, le Russe prenait confiance, peu éprouvé par les frappes nettes encaissées en début de combat, et développait lui-même une boxe offensive tout en volume. Disons-le franchement : à 33 ans, Yoka ne semble disposer ni de l’endurance, ni du punch pour jouer les démolisseurs au plus haut mondial. L’impression de puissance renvoyée contre un David Allen en 2018, voire le fantôme de Johann Duhaupas deux ans plus tard, s’est dissipée depuis longtemps.

- Persistera-t-il dans cette voie ? Une nouvelle évolution est-elle envisageable, sachant qu’une boxe fondée sur la mobilité et l’évitement n’est guère moins coûteuse en énergie pour un homme de son gabarit ? Tony Yoka est allé au bout de son contrat avec Canal Plus, et il a ainsi mieux assuré son avenir que l’écrasante majorité de ses confrères – reste à voir sur quel train de vie. Difficile de savoir si le Francilien boxe désormais pour l’argent, la rédemption, l’ambition d’un quelconque titre ou les trois à la fois. Reste que si son combat face à Yallyev fut rassurant dans l’attitude, le Russe n’est pas (encore) un combattant d’élite et l’état du visage de Yoka après 10 rounds ne laisse pas spécialement optimiste quant à la perspective d’une revanche contre Joe Joyce, aussi périmé que paraisse ce dernier. Comme l’affirme Souleymane Cissokho, le public français est parfois trop dur avec ses champions. Et malgré tout je ne crois pas qu’il rêve de les voir se faire abîmer pour pas grand-chose.

- Un petit mot pour finir sur un autre champion olympique français à la carrière duquel celle de Tony Yoka redonne un certain lustre : Brahim Asloum, sacré à Sydney puis défait à deux reprises par meilleur que lui pour une ceinture mondiale, et finalement devenu champion contre un adversaire de niveau respectable. Le mec avait rempli Bercy. C’est pas rien.

Le MMA va bien, merci pour lui (Guillaume) /

- Patrice Evra devrait affronter un candidat de télé-réalité pour ses débuts au PFL. À part ça, relâche.