Le site (Antoine) /

- C’est Noël, donc on a bricolé ce qu’on a pu tant la présence des Punchlines au pied du sapin relevait de l’absolue nécessité.

- Parce qu’il faut bien le dire, quand bien même il s’agit d’une minorité éclairée entre toutes on reste émerveillés de se savoir lus chaque semaine, ou pas loin. Alors merci à tous, et profitez bien des sauces lourdes.

Il est temps de rallumer la littérature (Antoine) /

- Peu de Français eussent été capables d’identifier Christelle Morançais, présidente Horizons de la région Pays de Loire, avant la discussion puis l’adoption d’un budget 2025 plus austère encore que demandé par l’Etat, au prix d’un élagage à la serpette de quantité de subventions destinées au monde du sport, de la vie associative et de la culture, dont la chaîne du livre. Jeudi matin dernier sur France Inter, Philippe Katerine lui-même y est allé de sa chronique engagée. Ben, c’est la dèche, quoi. J’aimerais avoir plus malin à dire là-dessus. Ah, tiens, Dati est toujours ministre.

- Mercato : après sept ans de travail avec Fayard, Aurélie Valognes publiera son prochain roman chez JC Lattès le 12 mars prochain. Intitulé La Fugue, il s’agit d’après l’éditeur d’un « hymne à la vie qui peut toujours recommencer, une ode à la sororité qui permet d’avancer. »

- Plutôt qu’un filet garni, le Rassemblement National proposait depuis fin novembre à tout donateur de plus de 50€ un exemplaire de Ce que je cherche, de son président vingtenaire Jordan Bardella. Je ne m’étendrai pas sur les détails techniques du dossier, le site ActuaLitté s’en est chargé avec une grande clarté, mais l’opération poserait problème à plusieurs titres, en contrevenant notamment à la loi sur le prix unique du livre ainsi qu’à celle portant sur l’exonération fiscale des donations aux partis politiques. Quant à la manière plus ou moins sincère de gonfler ses chiffres de vente, disons que l’inélégance n’est pas encore hors-la-loi.

- Marie-Thérèse Ordonez dite Maïté, décédée samedi dernier à l’âge de 86 ans, n’était pas qu’un totem du PAF : la dame avait aussi publié une dizaine d’ouvrages sur la cuisine traditionnelle de nos terroirs hexagonaux, vendus au total à environ 500.000 exemplaires. Son éditeur Michel Lafon lui a rendu hommage.

- Idée cadeau : j’apprends avec un étonnement certain la réédition d’épisodes de la série SAS, les romans d’espionnage érotico-violents de Gérard de Villiers qui firent un tabac chez les papas en pyjama de la fin du siècle dernier – on parle tout de même de 100 millions d’exemplaires vendus. Je m’étais d’ailleurs fendu d’un papier de blog sur le premier qui me soit tombé sous la main, La Madone de Stockholm, tome 86 sur 200 des aventures du Prince Malko Linge paru en 1987. Apparemment, l’idée de l’éditeur consiste à ressortir sous une nouvelle couverture certains SAS dont l’intrigue présenterait une résonnance particulière avec le présent : en l’occurrence, Rouge Liban, publié en 2012, évoque déjà la traque d’un certain Hassan Nasrallah. A offrir absolument à la jeune cousine à cheveux bleus pour une bonne tranche de rigolade. Ne me remerciez pas.

- Et puis copinage assumé : le prix de l’école d’écriture Aleph a été attribué à Thael Boost pour Saturation. C’était le 12 décembre dernier et j’étais au concert de Slipknot, cela dit apparemment Laurent Gaudé a toujours de très beaux cheveux.

Le cinéma est mort, la preuve : il bouge encore (Guillaume) /

- Parlons cinéma, et comme c’est les fêtes parlons d’amour. De soi et des autres, avec eux et pour tout le monde. Parlons de sentiments, des bons, des grands, des beaux et tout en majuscules, ceux qui étreignent l’humanité et grandissent l’espèce plus belle que d’habitude au moins trois semaines par an.

- Bref, parlons de Scott Adkins.

- « Qui ça… ?? », entends-je hurler dans son for intérieur l’auditeur de France Inter qui se cache derrière chaque lecteur de 130livres.com. Du calme du calme, mes chers joueurs de squash germanopratins. La dream team qui anime ces colonnes sur une base irrégulière cultive sa vocation pédagogique encore plus que sa passion pour la gratuité, à condition de lui laisser le temps de poser les bases d’une éducation bien faite. Donc on se tait, et on ouvre grand ses yeux, et on passe en garde haute : direction le monde merveilleux des triple high-kicks sautés en pleine gueule.

- Scott Adkins, comme son nom l’indique peut-être, est britannique, mais on ne lui en tiendra pas rigueur ici. Depuis 20 ans maintenant, Scott tient sur ses épaules un monde que l’on croyait disparu avec la disparition des vidéo clubs et l’effondrement du marché du DVD. Celui des mecs qui bottent des culs et cassent des bouches, et de préférence avec un éventail de mouvement qui défie les lois de la physique du sédentaire moyen. L’espèce humaine a pu voir la lumière en 2006, lorsqu’un taulard russe du nom de Yuri Boyka a débarqué pour écorcher la langue de Tchekov et réinventer 8 millions de façons de faire du mal à son prochain. C’était dans Undisputed 2, séquelle fauchée destinée à l’oubli d’un excellent film de Walter Hill avec Ving Rhames et Wesley Snipes ; mais devenue un film plus culte que son prédécesseur qui a lancé une franchise et une carrière. Celle de Scott en l’occurrence. Teigneux, tatoué, 90 kilos de viande de cheval à la pesée mais avec les capacités athlétiques d’un asiatique sous le demi-quintal et aidé de câbles effacés en post-production. Oui, il faut le voir pour le croire.

- (la scène qui réveille le mal de dos d’Antoine rien qu’en la regardant)

- Pour votre serviteur, ce fut comme de découvrir Citizen Kane dans une salle obscure en 1941, une épiphanie qui donne sens à l’existence. 2 décennies plus tard et une filmographie bien trop pléthorique pour ne pas épuiser la mauvaise foi de ses défenseurs les plus vindicatifs, Scott s’est mine de rien aménagé un privilège rare dans un paysage déserté par le téléchargement illégal et le nivellement par le bas de la série B de plate-forme : la durabilité. De tourner trois ou quatre films par an tenant sur son nom propre. De représenter une certaine idée du cinéma de genre, fauché mais animé du sens du travail bien fait, comme plus personne n’en produit en Occident. D’avoir construit sur nos petites lucarnes une persona libre des contingences du grand écran, et notamment l’injonction de se montrer sympathique à l’air du temps. À ce titre, outre les indispensables Undisputed, les Debt Collector et Ninja 2, on ne saurait que trop vous conseiller Avengement, son chef-d’œuvre, l’opéra de violence que ne réussira jamais à faire Nicolas Winding Refn. Et du coup, One Shot et sa suite, dont nous allons parler pas plus tard que maintenant.

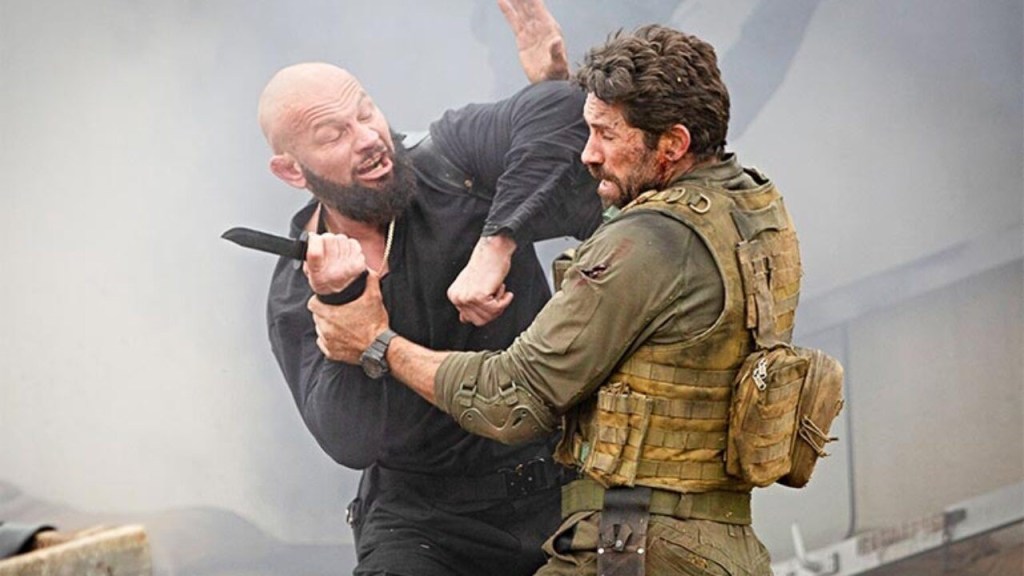

- One Shot, c’est avant tout un pur fantasme de cinéma d’action : un film composé d’un unique plan-séquence. Faux évidemment, mais on s’en fiche, l’essentiel c’est que les coutures ne se voient pas (trop). One shot, un coup, un tir, un plan : comme disait Bruce Lee, la simplicité est le comble de la sophistication. Le pitch du premier film évitait d’ailleurs soigneusement de compliquer ce qui ne devait pas l’être : une unité de Navy Seals envoyée dans une base reculée d’Europe de l’Est se retrouve assiégée par un groupe de mercenaire venu libérer le terroriste dont ils étaient censés prendre livraison. Scott y affrontait l’ami Jess Liaudin dans une unité de lieu et de temps, pour un shoot d’action en ligne droite qui faisait fi de son budget ridicule et d’un planning de tournage à peu près aussi comprimé que la durée de vie du prochain gouvernement.

- À tout cogneur tout honneur : il convient de rendre l’hommage qu’ils méritent aux héros discrets grâce auxquels la notion de série B a encore un sens, à l’ère des plates-formes et du vite fait/mal fait pour être vite vu/vite oublié. Les cascadeurs, cadreurs, chargés d’effets spéciaux etc. Ceux qui respectent trop leur art pour faire du cochon, et transforment l’impossible en faisable et le faisable en bien fait, même avec le vent qui souffle de face. Qu’on se le dise : il y a dans un film comme One Shot une somme de professionnalisme et un souci du spectateur devant et derrière la caméra qu’on aimerait bien retrouver dans des productions infiniment mieux loties. Même les impacts de balles sont millimétrés : One Shot n’a pas les moyens de ses ambitions, et pourtant s’autorise à faire mieux que ce qu’on pouvait espérer.

- On retrouve à peu près les mêmes ingrédients dans sa suite, One More Shot, suite directe du premier film qui piège cette fois Super Scott dans le terminal d’un aéroport. Un peu mieux, sur certains aspects. Un peu plus de budget pour habiller le set et se payer des guests de luxe – si tant est qu’on puisse parler ainsi du flacon de botox déguisé en Tom Berenger. Un peu plus de maitrise du dispositif, et d’une caméra qui réussit toujours à « disparaitre » malgré ses acrobaties logistiques. Un peu plus de récit aussi, avec cet univers qui élargit ses murs à la guerre de Sécession qui se prépare entre l’état américain et des sociétés privées trop riches et puissantes pour rendre des comptes à qui que ce soit. Et un peu plus de Scott aussi, tout de suite seul contre tous en mode John McClane customisé, figure du prolétaire démuni animé par le sens du devoir et de la common decency contre des mercenaires suréquipés et nihilistes.

- Vous pouvez y voir la parabole que vous voulez, tant que ça se termine par une patate dans la gueule : ici, c’est pas la gôche qui parle, mais la gauche de combat, et le working class hero donne de sa personne. One More Shot épouse encore plus la physicalité de son dispositif, avec son corps d’action qui essaie de suivre jusqu’à épuisement la logique de mouvement permanent dans laquelle il est emporté.

- C’est la force du film, et peut-être aussi sa limite : à force de se concentrer sur une note, le réalisateur James Nunn met de côté les parenthèses qui permettaient au premier film de générer des nuances inattendues. Ces petits moments qui ne répondent pas à une pure logique d’efficacité, mais au cours desquelles Jess Liaudin parvenait à faire exister un bad guy en trois dimensions. Ici, même si on est toujours content de revoir Michael Jai White, il faut bien admettre que son personnage est beaucoup plus monolithique. C’est peut-être ce qui manque à ce One More Shot, et son plan-séquence en marche avant rectiligne, quand le premier s’autorisait des pas de côté pour inviter l’inattendu à se faire une place. Le superflu est un luxe qu’il faut parfois s’accorder, même quand on compte les pièces jaunes.

Ce qui reste de la boxe anglaise (Antoine) /

- Et soudain, Tyson Fury est devenu un boxeur ordinaire. Pas « ordinaire » au sens où un boxeur de 2 mètres 06 gaulé comme un frigo monté sur pilotis serait une vision habituelle sur un ring de boxe, naturellement, mais plutôt dans son comportement entre les 16 cordes : lors de la revanche de haut niveau disputée face à Olexandr Usyk, son seul vainqueur en carrière, l’Anglais a rendu une copie dénuée de la moindre espèce de surprise. Lui qu’on savait enclin à frôler la catastrophe les soirs où tout devait se passer tranquillement (Wallin, Ngannou) ou à surprendre son monde en bien quand les enjeux s’élevaient (Klitschko, Wilder I), voire révolutionner son approche tactique avec succès (Wilder II), s’est cette fois contenté de reproduire quasiment à l’identique sa prestation du 18 mai dernier. La surprise, cette fois-ci, fut qu’il n’y en eut aucune, et face à une mécanique de précision aussi huilée que l’Ukrainien ce choix-là était voué à produire les mêmes effets, soit une digne défaite, mais une défaite quand même. Alors qu’on l’imaginait profiter de son excédent de bagages – 20 livres de plus qu’au premier combat – pour imposer un combat de tranchées et peser physiquement sur Usyk, on vit ainsi Fury boxer l’essentiel des rounds en appui arrière, travailler à la touche en directs et uppercuts plutôt que s’engager dans ses frappes et finalement accepter les termes du combat dictés par son adversaire. Le champion, lui, évoluait en patron, insistant cette fois au corps derrière un jab très au point, bougeant mieux la tête en rentrant à distance et plaçant régulièrement des gauches pleines de venin, avec en prime l’intelligence tactique d’accélérer systématiquement au terme des trois minutes pour arracher les rounds les plus disputés, Fury ne semblant jamais en mesure de s’aligner.

- Il ne s’agit pas d’affirmer ici que le « Gypsy King » aurait été surclassé, d’ailleurs il fut loin de connaître les mêmes difficultés qu’à la 9e reprise de leur confrontation initiale, mais à réciter une partition aussi appliquée que prévisible il se condamna à rester sous l’emprise technique d’un adversaire plus mobile, rapide et endurant, soit mieux taillé pour la guerre en mouvement – en particulier en seconde partie de combat. Au fond, la chance d’un Fury usant du même plan de vol qu’il y a 6 mois eût été d’affronter un Usyk rattrapé d’un coup par l’usure du temps, mais à bientôt 38 ans l’ascète venu de Crimée ne montre toujours pas de signes de fatigue, en tout cas pas de quoi le rendre vulnérable ; il a d’ailleurs prié l’argentier des Riyhad Sessions Turki Alalshikh de pouvoir affronter Daniel Dubois pour une seconde (!) unification du titre incontesté des lourds au moment où l’Anglais montait le défier sur le ring une fois rendue la décision (NB : on recommanderait presque à « Dynamite » Daniel Dubois de ne pas trop perdre de vue le degré actuel de performance et de motivation de son prochain challenger Joseph Parker avant de penser aux ceintures d’Usyk…) En conférence de presse, Fury se rallia à la position d’un Frank Warren furieux des pointages prétendument trop larges des 3 juges en sa défaveur (116-112 pour chacun)… et surtout de voir s’envoler une très lucrative trilogie face à l’Ukrainien. Reste que l’Anglais semblait privé de son mordant légendaire devant un micro, même à l’heure de brocarder l’IA le donnant perdant à 118-112. Comme si la folie l’avait désormais quitté, en dehors du ring comme en plein combat. Elle était peut-être le plus grand de ses atouts. Quel serait le destin d’un Fury ordinaire ? Plus sûrement que la reconquête d’une couronne mondiale, un jubilé à Wembley contre Anthony Joshua – on espèrerait pour l’occasion goûter une dernière fois à sa dinguerie d’antan…

- C’était l’année de mon bac et on pouvait attirer à Calais un champion du monde mexicain. Titré en coq, pas de ces costauds qui excitent le neurone à fantasmes du fan français occasionnel, mais pour ceux qui savent le coq mexicain est le pendant pugilistique du défenseur central italien ou du deuxième ligne sudaf’ : on ne s’y frotte que motivé. Daniel Zaragoza était vilain comme peu de poux, mais il avait gagné sur tous les continents contre des terreurs de 53kg 500 et il reprendrait un titre mondial après avoir laissé son deuxième sous un chapiteau du Calaisis. En l’occurrence, plus celui des coq, mais de la caté juste au-dessus. Face à lui, une région entière mordue de boxe, tout le clan Jacob et le fiston Thierry, gaucher comme « La souris » Zaragoza, ancien champion d’Europe qui ne les prend pas très bien, ce sera sa malédiction contre les plus gros puncheurs de la la planète, mais qui les donne en virtuose, toujours technique, souvent en marche avant. Du bord du ring, Thierry Roland ne s’entend pas commenter. Le Français gagne des rounds dans une ambiance de derby argentin, vit un creux autour de la mi-combat, avant de remettre assez de côté pour chambrer un peu les 3 dernières minutes. Il est champion WBC, contre un futur pensionnaire du Hall of Fame s’il vous plaît, quand d’autres ont pris leur breloque à des chauffeurs de taxi vaguement portés sur la castagne. Qu’importe si 3 mois plus tard on l’envoya au casse-pipe sur un ring américain anonyme, ou s’il fit par deux fois jeu égal dans la foulée avec un Portoricain de légende qui finit par lui imposer sa praline d’homme gros comme deux fois lui. Thierry Jacob a remporté l’une des plus belles victoires françaises des années 90, et je l’ai vue en direct sur TF1. Le lendemain matin, un samedi, je participais à une épreuve régionale de jeunes virtuoses de la calculette – enfin plus que de la chope, déjà, c’était certain. En branlotant ma Texas Instrument je me repassais round après round. J’ai quand même passé le tour, mais c’était moins important. Comme son père l’avait coaché, Jacob a entraîné ses deux fils champions de France et d’Europe. Il est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Calais, âgé de 59 ans.

Le MMA va bien, merci pour lui (Guillaume) /

- Parlons MMA, ne parlons pas de… l’UFC ! Et oui, ce week-end se tenait dans une Accor Arena remplie à 16000 âmes un derby franco-français organisé par la promotion polonaise du KSW. Saluons d’abord le niveau de production, qui soutient largement la comparaison avec l’orga de Dana White. Entrée en scène très « K1 » des combattants, speaker au cou aussi épais que son accent à couper la langue de Shakespeare au couteau au cours de ses présentations gutturales, jeux de lumières sophistiqués … Et combattants qui portent leurs sponsors en tatouages éphémère, l’un de ces petits trucs en plus qui font la différence avec les autres. On est loin, très loin de la pantalonnade proposée par le PFL en mars dernier au cours du combat Baki/Doumbé. Ici, les guests restent à leurs places, et le spectacle n’impose pas sa loi sur la logique sportive pour divertir le public O’Tacos/Unibet. Définitivement, la compagnie fondée par Martin Lewandowski et Maciej Kawulski a plus d’un argument à faire valoir. Et Salahdine Parnasse, qui affrontait Wilson Varela en main event, n’est pas le moindre d’entre eux.

- C’est compliqué de trouver un défaut à Salahdine Parnasse. L’homme a ça dans les mains comme peu d’autres combattants outrancièrement bien dotés dans le débat entre l’inné et l’acquis, mais avec l’éthique de travail des besogneux qui ont besoin d’en faire 10 fois plus que les autres. Surdoué debout ET au sol, un pieds-poings qui combine la Sainte-Trinité timing/vitesse/puissance et un grappling d’ingénieur. Trois poumons pour l’endurance, une doublure en téflon sous le menton pour la résistance. Connu sans se surexposer aux médias, sympa et avenant en dehors de la cage, et mal intentionné au possible à l’intérieur. Discipliné mais spectaculaire, rigoureux par lui-même et très bien entouré par Stéphane « Atch » Chaufourier et Arnaud Templier, ses coachs de la Atch Academy. Salahdine Paranasse n’a même pas la fièvre des bilans immaculés, lorsqu’il monte de deux catégories pour prendre le risque d’aller chercher une troisième ceinture contre le colosse Adrian Bartosinski.

- Bref, Salahdine est virtuellement le combattant parfait. Et il l’a encore démontré samedi soir contre le marseillais Wilson Varela, apparemment diminué par un incident déplorable survenu la veille du combat. Il faut bien avouer que Varela n’a pas réussi à exister une seconde contre un adversaire ultra préparé et armé de patience en déroulant son game plan. Un premier round plutôt calme, durant lequel Varela tente sans succès de cadrer le pensionnaire de la Atch Academy, qui emploie son jeu de kicks pour calmer les ardeurs de son opposant. Puis, Parnasse passe la quatrième au son de la cloche du second round. Un une-deux d’école en ligne minutieusement préparé en amont, et un ground-and-pound impitoyable pour forcer l’arbitre à arrêter la boucherie. Encore une victoire sans appel pour Salahdine Parnasse, qui confirme son statut de probable meilleur combattant français à l’heure actuelle. Selon son coach, l’ambition est tout simplement d’en faire le numéro 1 mondial. La route est tracée.

- Autre choc franco-français, le vétéran Mickael Lebout affrontait Romain Debienne, de 10 ans son cadet, dans un 3X5 de plus en plus à sens unique à mesure que les réserves métaboliques du second s’épuisait dans un game plan un peu unidimensionnel. Dès le début de la rencontre, Debienne cherche le coup dur qui mettra fin aux débats le plus tôt possible. Lebout démarre doucement, et affronte la tempête générée par un adversaire deux fois plus épais que lui. Après une première reprise logiquement à l’avantage de l’élève de Daniel Woirin, Ragnar trouve ses marques, sa distance et fait parler l’expérience contre son jeune adversaire qui commence à chercher de l’air la bouche grande ouverte. Le troisième round signe la fin des débats : Debienne subit la lutte du OG, physiquement assez affuté pour garder pied dans les eaux profondes où il noie son opposant. Une belle victoire par décision unanime ainsi qu’une véritable déclaration de la part de Lebout : » 37 ans, rien à foutre, amenez-moi les petits jeunes ». Dans certains cas, on peut le dire : Age is really just a number.